Hubo un tiempo en que el espíritu republicano español fue un ejemplo ético-político para las mejores cabezas de la Europa culta e ilustrada. Que la causa republicana no sea vista todavía ahora por los más como una alternativa a corto plazo no es prueba de inmadurez ni tampoco de la sumisión de gentes que se consideran súbditos en vez de ciudadanos. Es sólo la consecuencia histórica, circunstancial (y, por tanto, temporal) de un montón de imposiciones vividas colectivamente.

I

Ocurrió aquí que en 1976 una parte importante de las personas y organizaciones que se habían atrevido a mentar la República durante el franquismo y a defenderla, incluso con riesgo de su integridad (y aunque fuera clandestinamente), dejaron de mentarla y defenderla, sacrificando la idea en el altar de los pactos con que se inició la llamada transición. Me refiero, por supuesto, a las direcciones de los dos principales partidos de la izquierda de entonces: PCE y PSOE. Para las bases de estos partidos, sobre todo en el caso del PCE, aquel cambio fue un trauma. Pero la mayoría se tragó el sapo. Y la minoría que entonces siguió declarándose republicana no tuvo fuerza para imponer un referéndum sobre monarquía o república, como el que se hizo en Italia al final de la segunda guerra mundial. Treinta años después todo indica que la situación ha vuelto a cambiar. Hay al menos dos razones que explican este cambio. La primera es el retorno del republicanismo como teoría política. Este retorno del republicanismo teórico ha sido cosa de las dos últimas décadas, y, por lo que hace a España, de la última década. La segunda razón es que el recuerdo de los valores (culturales, sociales, políticos) de la II República está aún muy presente en la memoria histórica de las gentes de este país, incluso de las personas jóvenes que han nacido bastante después de la muerte de Franco, pero que, por lo que han estudiado en los institutos y en las universidades, tienen una visión mucho más positiva de lo que fue la República que la que tuvieron la mayoría de sus padres. La historiografía reciente, en lo que tiene de recuperación de la memoria histórica, ha contribuido mucho a esto. Es como si esta historiografía estuviera conectando el recuerdo de los abuelos y las abuelas republicanas que quedan con las ganas que los nietos tienen de saber qué fue en realidad aquel pasado.

Ocurrió aquí que en 1976 una parte importante de las personas y organizaciones que se habían atrevido a mentar la República durante el franquismo y a defenderla, incluso con riesgo de su integridad (y aunque fuera clandestinamente), dejaron de mentarla y defenderla, sacrificando la idea en el altar de los pactos con que se inició la llamada transición. Me refiero, por supuesto, a las direcciones de los dos principales partidos de la izquierda de entonces: PCE y PSOE. Para las bases de estos partidos, sobre todo en el caso del PCE, aquel cambio fue un trauma. Pero la mayoría se tragó el sapo. Y la minoría que entonces siguió declarándose republicana no tuvo fuerza para imponer un referéndum sobre monarquía o república, como el que se hizo en Italia al final de la segunda guerra mundial. Treinta años después todo indica que la situación ha vuelto a cambiar. Hay al menos dos razones que explican este cambio. La primera es el retorno del republicanismo como teoría política. Este retorno del republicanismo teórico ha sido cosa de las dos últimas décadas, y, por lo que hace a España, de la última década. La segunda razón es que el recuerdo de los valores (culturales, sociales, políticos) de la II República está aún muy presente en la memoria histórica de las gentes de este país, incluso de las personas jóvenes que han nacido bastante después de la muerte de Franco, pero que, por lo que han estudiado en los institutos y en las universidades, tienen una visión mucho más positiva de lo que fue la República que la que tuvieron la mayoría de sus padres. La historiografía reciente, en lo que tiene de recuperación de la memoria histórica, ha contribuido mucho a esto. Es como si esta historiografía estuviera conectando el recuerdo de los abuelos y las abuelas republicanas que quedan con las ganas que los nietos tienen de saber qué fue en realidad aquel pasado.

Las dos razones aducidas para explicar el retorno del republicanismo aquí y ahora no siempre van juntas. Hay defensores del republicanismo teórico que, sin embargo, mantienen que no tiene sentido plantearse hoy en día la vieja cuestión de las formas de gobierno. Dicen que han existido y existen en el mundo monarquías mejores que ciertas repúblicas (o sea, mejores en el sentido de garantizar mejor las libertades de los ciudadanos y la igualdad formal ante la ley). Conviene saber, por otra parte, que no pocas corrientes del republicanismo teórico han sido y son partidarias de la monarquía (constitucional y noconstitucional) en la práctica. Esto que digo, y que tal vez suene a paradoja, se puede comprobar leyendo a Maquiavelo, a algunos republicanistas monárquicos del siglo XVIII en Inglaterra y a no pocos de los republicanistas actuales. Así que no hay más remedio que distinguir de qué republicanismo estamos hablando ahora.

La afirmación de que hay en el mundo monarquías mejores que ciertas repúblicas no parece argumento suficiente como para dar por liquidada la controversia acerca las formas de gobierno, pues, aun siendo cierta en ciertos casos, también lo es que no hay rey que sea de verdad igual interpares, ni monarquía que viva del propio pecunio. De hecho, en varias de las monarquías actuales el rey no es un ciudadano como los demás. A veces es incluso jefe del ejército por derecho cuasidivino y queda fuera de toda crítica (parlamentaria y mediática). Por lo tanto, aunque en otra forma y con todos los matices que haya que introducir, el viejo asunto de las formas de gobierno sigue ahí. De donde convendría concluir, si se me permite el juego de palabras, que habría que ser republicanistas en la teoría y republicanos en la práctica. Y no hacerse tampoco ilusiones de que con eso, juntando las dos cosas, basta ya para lograr una revitalización moral y cívica de la democracia.

II

La participación ciudadana, la conciencia laica y la conservación del sentido de la realidad son, en mi opinión, tres factores decisivos en la construcción de la democracia. Las dos últimas cosas han sido rasgos característicos del republicanismo en su historia. Que la primera, o sea, la defensa a ultranza de la participación ciudadana, lo haya sido también es más discutible. Pero, en cualquier caso, es cierto que el republicanismo teórico actual postula la mayor participación posible de la ciudadanía en los asuntos públicos. En cambio, lo del realismo o mantenimiento del sentido de realidad ha sido siempre, y sigue siéndolo, una cuestión vidriosa. Basta con pensar al respecto que algunos republicanistas han defendido la monarquía por realismo mientras que autores que venían de la tradición monárquica se han hecho republicanos en la práctica aduciendo también ellos el sentido de la realidad. Es el caso, por ejemplo, de Girolamo Savonarola, que fue un republicano eximio en la Florencia de finales del siglo XV y del que el republicanismo teórico (con la excepción de Pollock y unos pocos más) casi nunca se acuerda. Quiero sugerir con esto que, a lo mejor, el verdadero sentido del realismo no tiene por qué estar siempre a palos con la utopía (al menos en su acepción positiva moderna, como utopía concreta). Al fin y al cabo, los principales defensores de la democracia participativa actual no han salido del republicanismo teórico y a veces no tienen inconveniente en llamarse a sí mismos “utópicos”.

Esta observación nos lleva directamente al viejo conflicto entre moral y política, que sigue existiendo y existirá, creo, mientras la especie humana siga campando sobre la faz de la tierra. Muy probablemente muchos ciudadanos seguirán pensado lo que piensan hoy tantos jóvenes y viejos de la “alta política”, de la política institucionalizada y cristalizada en partidos políticos. Antonio Gramsci, que pensaba que la política debía ser ética de la vida colectiva, imaginó, en sus Cuadernos de la cárcel, que el viejo conflicto entre moral y política desaparecería en el comunismo. Pero, por desgracia, se equivocó en esto. A mí me parece que hay que seguir defendiendo el sentido noble de la política como ética de lo colectivo y que hay que reivindicar esto frente a la mera política institucional y frente a la politiquería reinante. Pero, dicho eso, no hay que quedarse en la crítica de la política institucionalizada o de la politiquería para repetir a continuación la cantinela de que aquí estamos nosotros (republicanos, socialistas, libertarios, etc.) con otra forma de hacer política. Pues la política tendrá siempre que ver con el Poder. Y el Poder tendrá siempre que ver con la mentira y la manipulación. No hay que suponer, por tanto, que “los nuestros” serán mejores (por la gracia de nuestra ética), sino que es mejor pensar, con calma y anticipación, en el tipo de bozal que tendremos que poner a nuestro monstruo. A eso es a lo que llamo yo ética pública realista.

III

Y ¿qué decir de la laicidad? Es verdad que el concepto republicano ha ido por lo general unido a la afirmación y defensa de la laicidad. Y esto me parece una consecución irrenunciable de la teoría política moderna y de la participación de los ciudadanos, precisamente como ciudadanos, en la vida política, en los asuntos públicos. También es verdad que a veces parece, viendo lo que pasa en el mundo actual, que estemos regresando al siglo XVII, a antes de Spinoza. Constatar eso es un horror para cualquier persona (cristiana o no cristiana, islámica o no islámica, creyente, agnóstica o atea) que tenga un concepto razonable de racionalidad. El republicanismo teórico, tal como está siendo reformulado hoy en día, es un antídoto frente a la intransigencia y la intolerancia. Pero que sea garante de la laicidad tal vez es pedir mucho. Digo esto porque republicanismo y laicidad son nociones que han sido pensadas básicamente para un mundo ilustrado de naciones y habría que repensar esas nociones para un mundo globalizado en el que, por una parte, aquellos pueblos de los que los republicanos ilustrados decían que “no tienen historia” aspiran ahora a ser naciones y, por otra, los herederos de los inventores de la noción de laicidad tienen serias dudas, dudas que no tenían sus antepasados, sobre la propia historia. No hay más que ver el tratamiento mediático que ha tenido, en unos y otros sitios, el delicado asunto de las caricaturas de Mahoma.

Ahora vuelve a hablarse más de “patria” y nación” que de lucha de clases. Pero “patria” y “nación” son construcciones sociales acerca de cuyo contenido y significación no acaban de ponerse de acuerdo los historiadores, que en principio deberían ser quienes tendrían que arrojar luz sobre tales nociones. Lo único evidente es que en la Europa moderna los de arriba han instrumentalizado de tal manera las palabras “patria” y “nación” que los de abajo deberían estar ya al cabo de la calle por lo que han sufrido a consecuencia de tales instrumentalizaciones. Así que, por mucho que se distinga entre naciones y patrias grandes y pequeñas, opresoras y oprimidas, cada vez que esas nociones pasan a primer plano en la discusión política hay que desconfiar. Eso es el núcleo duro, y razonable, de las tradiciones emancipatorias modernas (socialista, comunista, libertaria) y no veo motivos históricos de peso para abandonarlo. La dificultad mayor, concreta, está en darse cuenta de que el “vienen los nacionales” es igualmente malo cuando supongo que los nacionales son los míos, o sea, los de la nación que se autoafirma frente a otra u otras, los de la nación a cuya construcción he dado mi adhesión. Si hay que fabricar un buen bozal para el monstruo en que podría conve rtirse nuestro propio Estado, doble bozal para el monstruo en que podría convertirse nuestra nación. Eso parece de sentido común.

Pero la República, así en general, tampoco es una panacea frente a eso, puesto que ha habido repúblicas chauvinistas que han negado el derecho a la existencia de otras naciones o minorías nacionales que aspiran a ser naciones. Hay que concretar más. En lo que llamamos España, por ejemplo, lo mejor sería una república federal o confederal, libre y voluntariamente aceptada por los ciudadanos, una república federal que partiera del reconocimiento explícito de las diferencias lingüístico-culturales existentes. Para eso hay que preguntar antes qué quieren a los ciudadanos de 2006, si una confederación o una federación republicana, y no usar la Constitución del 78 como un mazo para imponer una idea de “nación” y de “patria” predeterminada. Mientras no exista esa voluntad entre nosotros lo más probable es que la mayoría de los nacionalistas de un lado y la mayoría de los nacionalistas de los otros lados se autoengañen y engañen a los demás poniendo, en el fondo, al Monarca como garante de lo que consideran menos malo. Yo creo que eso es el trasfondo de lo que viene pasando hasta ahora y que por eso se abusa tanto, y en tantos sitios, de la palabra “traición”.

IV

Para hablar en serio de república federal (o confederal) aquí y ahora habría que empezar por quitarse de la cabeza que plantear tal cosa y dialogar sobre ella equivale a mentar la Bicha o que tal planteamiento es consecuencia de algún irrefrenable gen hispano o antihispano. No somos aquí tan distintos de los demás: ni los unos ni los otros. Ha habido aquí una importante tradición republicana, incluso republicano-federal. Las trivialidades de los media al respecto y el aplauso circunstancial reinante son consecuencias de una historia muy concreta, que incluye cuarenta años de dictadura y treinta de reformas pactadas por arriba, bajo la vigilancia de los poderes fácticos. Pero esas trivialidades dominantes no son muy distintas de las que uno puede leer y escuchar en países a los que habitualmente consideramos más cultos e ilustrados. Hubo un tiempo en que el espíritu republicano español fue un ejemplo éticopolítico para las mejores cabezas de la Europa culta e ilustrada. Y la resistencia del pueblo español frente a reyes y dictadores también. El uso serio de la palabra “liberal” ha sido una aportación de este país en el que vivimos.

O sea, que la cuestión republicana no es, como se dice a veces, una cuestión de “madurez”. Que la causa republicana no sea vista todavía ahora por los más como una alternativa a corto plazo no es prueba de inmadurez ni tampoco de la sumisión de gentes que se consideran súbditos en vez de ciudadanos. Es solo la consecuencia histórica, circunstancial (y, por tanto, temporal) de un montón de imposiciones vividas colectivamente. España ha tenido y tiene sus demonios familiares, como los han tenido y los tienen Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña o Rusia. Tenemos que medirnos con ellos, como los otros tienen que medirse con los suyos. Sin orgullos ni petulancias sobre “transiciones democráticas impecables” y esas cosas, pero tampoco autoflagelándonos. No tenemos la forma de gobierno que nos merecemos. Tenemos la forma de gobierno que dicen los que mandan que nos merecemos.

Yendo al grano. Es cierto que la tradición republicana federal no está bien vista ahora y que choca con obstáculos poderosos. Los insultos cotidianos del españolismo reaccionario a catalanes y vascos, cuando éstos se ponen a dialogar sobre un nuevo estatuto, son cosas que traen a la memoria los viejos demonios familiares: la caverna, el espadón, la intolerancia inquisitorial. Y es natural que los viejos que amaron los valores republicanos (o simplemente fueron leales a la legalidad republicana) lo mismo en Cataluña que en Castilla, en Andalucía o en Euskadi, estén viviendo con preocupación este revival de la peor derecha, porque eso les trae a la memoria la fraseología de los meses anteriores a la guerra civil. Lo dijo El Roto, hace ya tiempo, en uno de sus chistes: Estos son aquellos…

Pero, por suerte, y, reído el chiste, nada es lo que fue. Tampoco lo son las gentes que se enfrentaron ayer. Creo, por tanto, que hay motivos fundados para espantar viejos espectros, viejos fantasmas y viejos miedos. Hay, ciertamente, mucha guerra de papel (y de ondas y de cadenas de televisión), pero, si veo y escucho bien al viajar entre el Ebro, el Duero, el Nervión, el Miño, el Guadalquivir, el Segura y el Manzanares, la gran mayoría de la población en esos sitios tiene la cabeza y el corazón puestos en otras cosas: en la vivienda, en el empleo, en la sanidad, en la enseñanza, en la calidad de vida, en la distribución de los recursos, en la igualdad de trato entre los sexos y las culturas, etc. El sociólogo Vicente Navarro, entre otros, viene dando los datos. Y esa mayoría hace tiempo que ha empezado a acostumbrarse a la idea de que tales problemas, que son los problemas sociales básicos, hay que abordarlos contando y midiendo, comparando y actuando en consecuencia. Luego, los problemas se resolverán o no, mejorarán o no, habrá que salir a calle para presionar o no… Pero, en cualquier caso, me parece que se puede decir que esa mayoría prefiere ya el contar, medir y calcular a los rollos esencialistas de obispos, generales o politicastros.

V

Si se admite lo anterior, que no me parece particularmente ilusorio y que, en cambio, podría ser ilusionante, entonces los republicanistas en la teoría y republicanos en la práctica tendrían que ponerse de acuerdo en qué se entiende por democracia en un momento en que la democracia realmente existente suscita tantas dudas. En esto también habría que espantar los miedos. Se habla de “crisis de la democracia” con temor. Pero, hablando con propiedad, los sistemas de representación democráticos siempre han estado en crisis. Lo han estado desde el origen mismo de lo que llamamos democracia en la modernidad. Entre otras ra zones porque, como viene diciendo John Berger desde hace años y como ha mostrado historiográficamente Luciano Canfora, la democracia más que un sistema de gobierno definido y cristalizado es siempre un proceso en construcción con formas distintas.

Si se admite lo anterior, que no me parece particularmente ilusorio y que, en cambio, podría ser ilusionante, entonces los republicanistas en la teoría y republicanos en la práctica tendrían que ponerse de acuerdo en qué se entiende por democracia en un momento en que la democracia realmente existente suscita tantas dudas. En esto también habría que espantar los miedos. Se habla de “crisis de la democracia” con temor. Pero, hablando con propiedad, los sistemas de representación democráticos siempre han estado en crisis. Lo han estado desde el origen mismo de lo que llamamos democracia en la modernidad. Entre otras ra zones porque, como viene diciendo John Berger desde hace años y como ha mostrado historiográficamente Luciano Canfora, la democracia más que un sistema de gobierno definido y cristalizado es siempre un proceso en construcción con formas distintas.

Los teóricos procedimentalistas de la democracia suelen ponerse nerviosos cuando se dice esto, porque tienden a ver ahí deslealtad y/o desobediencia respecto de las normas democráticas. Pero, si bien se mira, debería ser al revés: es justamente porque la democracia siempre está en crisis por lo que ha habido avances reales en la consecución de derechos y libertades para personas y colectivos que no los tenían, que no contaban para nada, que no eran ni ciudadanos. De esa observación tendría que partir el republicanismo laico de ahora. Y de ella se sigue fácilmente la pregunta que hay que hacerse para poner manos a la obra: ¿quiénes son, aquí y ahora, las personas y colectivos que no son ni ciudadanos y aspiran a serlo?

No hay duda de que el proceso de globalización neoliberal actual, que es una globalización fragmentaria con aumento de las desigualdades y tendencia a la homogeneización cultural, vuelve a poner en crisis los sistemas de representación realmente existentes. Al menos en un doble sentido: 1) obliga a replantear un asunto que se había planteado ya vivamente en los años 20 y 30: el de los límites de la democracia representativay la posibilidad de la ampliación de ésta en democracia participativa; y 2) obliga a pensar la democracia en relación con culturas que, por hábitos y costumbres, son muy diferentes de la cultura euro-norteamericana, culturas a las que en otros tiempos se colonizaba sin más. La palabra que sale inmediatamente cuando se piensa en esto es: democracia multicultural. Y si eso vale para el mundo en general, ¿cómo no ha de valer también para nosotros ?

Para abordar con espíritu republicano práctico este asunto de la democracia participativa y multicultural dice más el Aristóteles de la Política que la mayoría de los teóricos euro-norteamericanos que querrían imponer la noción neoliberal de la democracia a todos los pueblos del mundo. Aristóteles decía que, atendiendo a las diferencias culturales y sociales, hay y habrá diferentes formas de democracia. Obviamente, se refería a la Grecia de entonces. Pero el cuento cuenta también para nosotros: de la democracia no se puede decir, como de la madre, que sólo hay una. Así que el punto de partida para una revalorización de las formas democráticas en el mundo actual tendría que ser: 1) ampliación de la democracia representativa (donde ya existe) a la democracia participativa en la gestión de la cosa pública; 2) crítica (y autocrítica) del concepto solo liberal (y neoliberal), euro-norteamericano, de la democracia madre; y 3) hacer de la ONU un gobierno mundial democrático, con respeto de las diferencias culturales y control efectivo del mercado mundial (o sea, de los flujos y transacciones comerciales, de la redistribución, etc.). Así empezaríamos a ser, digo yo, republicanistas en la teoría y republicanos en la práctica. Y así podría haber, a lo mejor, una versión republicana de eso que llaman diálogo de civilizaciones ■

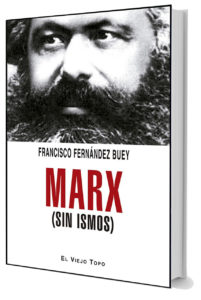

Texto publicado en el número 229 de la revista El Viejo Topo, febrero 2007

Libros relacionados: