INTRODUCCIÓN. UN PENSAMIENTO DE LO INÉDITO

¿Para qué añadir un nuevo Robespierre a una bibliografía que comporta ya algunas sumas decisivas y que no ha cesado de extenderse, a pesar de las reservas recientemente manifestadas, después de la conmemoración del bicentenario de la Revolución de 1789, en relación con el Incorruptible? Simplemente porque me ha parecido que el pensamiento político de Maximilien Robespierre merecía ser tomado en serio. Este es un libro de un filósofo que escucha a uno de lo suyos.

De quien conviene, de entrada, subrayar la originalidad.

El carácter propiamente innovador del pensamiento de Robespierre, aunque no tenga nada de excepcional en su época, puesto que este carácter innovador es compartido por muchos de sus contemporáneos (Saint-Just, Marat, Grégoire, Couthon, de Gouges, Billaud, Roux, Babeuf, etc.), no adquiere menos un valor emblemático. Se trata de pensar la Revolución en el momento mismo en que se produce, en el momento en que, a veces a tientas, a veces de forma fulgurante, ella pretende controlar intelectualmente sus actos, inventando toda una terminología con todas sus piezas. Esto no tiene precedentes. Es difícil y más de lo que se cree, acotar el concepto de revolución, incluso para nosotros que nos beneficiamos del corpus marxista y de un siglo y medio de experiencias históricas y teóricas. Aún más lo era para Robespierre, que fue el producto de la Revolución, literalmente hecho por ella, arrebatado por su movimiento, obstinándose tenazmente, esta vez, sin nada análogo, en captarla, ceñido a sus procesos, no habiéndola vista venir, ni anticipar, pero siguiéndola, dejándose inspirar día a día y tratando en vano, lo sabemos, asegurar su control. Marx, durante su vida, preparó la Revolución, determinó sus condiciones, previó sus actores y fuerzas motrices, estableció las vías, los fines y sugirió las perspectivas, pero no la hizo. Se como sea y a pesar de sus compromisos episódicos o marginales, él fue únicamente un espectador, en 1848, como bajo la Comuna. Lenin, desde los últimos años del siglo XIX, prepara el octubre soviético, que es su creación, la culminación del trabajo sin des can so de dos decenios. Hizo la Revolución que tenía en la cabeza y cuyo advenimiento le sorprendió en plena redacción, suspendida inmediatamente, de El estado y la Revolución, que ponía las bases de su porvenir y exponía sus etapas. Él dirigió la Revolución según sus principios, fundó un nuevo tipo de poder, gobernó la sociedad, promulgó las reglas de acuerdo con sus posibilidades y midió sus contradicciones. Aún más: adoptó los medios para su universalización, fundando la Internacional comunista. Orquestó su defensa, aseguró su ejemplaridad, mundializó su práctica.

Nada que ver con Robespierre. En 1775, a los diecisiete años, el brillante alumno del colegio Luis el Grande, vio como se le confiaba el honor de recitar el cumplido de costumbre a la joven pareja real, Luis XVI y María Antonieta. El 26 de abril de 1789, era un abogado de treinta años, que gozando de una notoriedad local de buen gusto, bien integrado en su medio, miembro de la Academia de Arras y orgulloso de pertenecer a la Sociedad de los Rosati, donde hace ri mas gentilmente, fue elegido diputado del Tercer Estado de Artois en los Estados Generales. En contraste con los grandes tenores, con la reputación ya adquirida, fuera cual fuera, los Condorcet, La Fayette, Barnave, Siéyès o Mirabeau; a diferencia de Marat, del cual estará tan próximo, que había publicado, catorce años antes, su Las cadenas de la esclavitud (1774), Robespierre solo es alguien anónimo, entre otros miles. Sus intervenciones en la Constituyente, aunque numerosas, pasarán desapercibidas. Así, él nacerá con la Revolución, al mismo tiempo que ella, y será el más intransigente en encarnarla hasta su muerte.

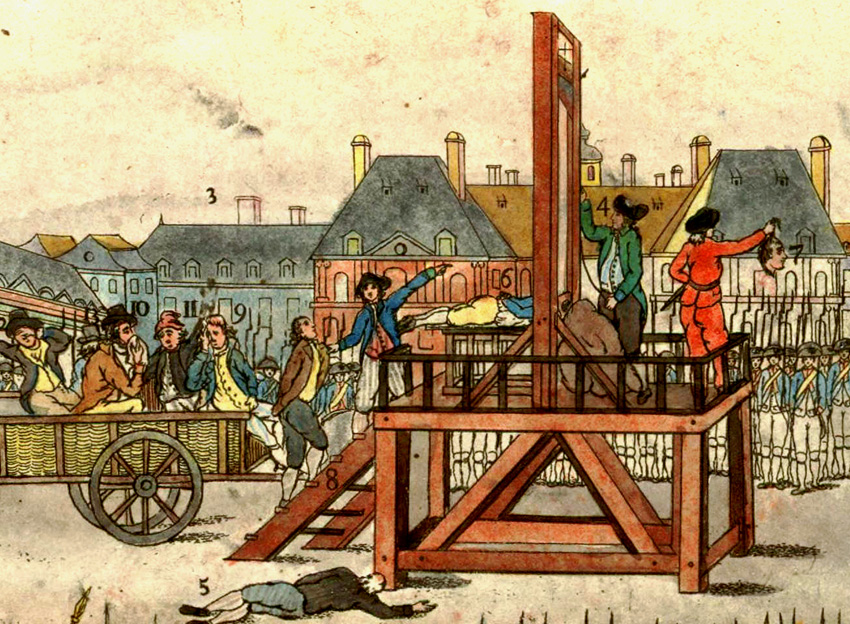

Es justo decir, con el conjunto de sus intérpretes, que su existencia se confundirá totalmente con la trayectoria de la Revolución(1) desde 1789 hasta 1794, desde su primera toma de palabra, el 18 de mayo de 1789, a la última, el 26 de julio de 1794 (8 de Thermidor). Con su ejecución, como dirá Laponneraye, y tantos otros después de él: “La Revolución se paró y volvió sobre sus pasos” (Robespierre, p. 22). El 7 de enero de 1795, la panadera Pommier hizo, ante el estupor de sus clientes, que la denunciaron, esta constatación: “Desde que asesinaron a Robespierre, se hizo la contrarrevolución”(2). Entendámoslo: la Revolución en su radicalidad. A la que, consciente y voluntariamente, Robespierre consagró y sacrificó su vida. Él lo experimentaba y lo anunciaba, desde los primeros versos en los Rosati:

El único momento crucial del justo, en su última hora,

Y el único del que entonces seré desgarrado,

Es ver, muriéndose, la pálida y sombría inquietud

Destilar en mi frente el oprobio y la infamia

De morir por el pueblo y de ser aborrecido por él (3).

Él lo repetirá constantemente, no sin un cierto masoquismo, hastaclos últimos discursos en el club Jacobino (“No me veréis mucho tiempo”) y en la Convención (“Qué amigo de la patria puede querer sobrevivir…”). Hasta el punto que su fin es asimilable a un suicidio político deliberado. No es menos exacto reconocer que el Incorruptible —epíteto que se impone desde la primavera de 1791— fue objeto, por esa razón, de una popularidad sin igual, y quizás como lo asegura Massin, “amado por el pueblo de Francia como ningún jefe político, ningún gobierno de su tiempo” (p. 6) (4). Lo testimonian sus elecciones, de las cuales la última, casi unánime, a la presidencia de la Convención (6 de junio 1794), y el hecho de que él transitaba siempre, incluso en los peores momentos, a pie, sin protección.

Él lo repetirá constantemente, no sin un cierto masoquismo, hastaclos últimos discursos en el club Jacobino (“No me veréis mucho tiempo”) y en la Convención (“Qué amigo de la patria puede querer sobrevivir…”). Hasta el punto que su fin es asimilable a un suicidio político deliberado. No es menos exacto reconocer que el Incorruptible —epíteto que se impone desde la primavera de 1791— fue objeto, por esa razón, de una popularidad sin igual, y quizás como lo asegura Massin, “amado por el pueblo de Francia como ningún jefe político, ningún gobierno de su tiempo” (p. 6) (4). Lo testimonian sus elecciones, de las cuales la última, casi unánime, a la presidencia de la Convención (6 de junio 1794), y el hecho de que él transitaba siempre, incluso en los peores momentos, a pie, sin protección.

El pensamiento de la Revolución, hay que insistir en ello, el pensamiento de un fenómeno tan global como el de la Revolución francesa, no tiene, hablando estrictamente, un predecesor. De ahí el empréstito por parte de los hombres de 1789, a las figuras legendarias de la Antigüedad romana. Robespierre fue perfectamente consciente de esta novedad. En abril de 1789, en su Dedicatoria a los manes de Jean-Jacques Rousseau, él evoca “la peligrosa carrera que una Revolución increíble acaba de abrir ante nosotros” (subrayado por G.L.). Él declara, el 25 de diciembre de 1793: “la teoría del gobierno revolucionario es tan nueva como la Revolución que la ha traído. No hay que buscarla en los libros de los escritores políticos, que no han previsto de ninguna manera esta Revolución, ni en las leyes de los tiranos que, contentos de abusar de su poder, se ocupan muy poco de buscar su legitimación”. Lo nuevo, es la autocreación revolucionaria, “la primera república del mundo” (noviembre de 1793), que da a Francia, dice en embargado por el entusiasmo, “dos mil años de adelanto sobre la especie humana”. Es “la era francesa” y su absoluta novedad, que Destutt, en su Gramática, opone a Montesquieu. La primacía y la originalidad de la Revolución francesa, en relación con la revolución americana, fueron saludadas igualmente por Condorcet y por Burke.

Nadie estuvo más convencido de ello que Robespierre: “Los Franceses son el primer pueblo que ha establecido la verdadera democracia, llamando a todos los hombres a la igualdad y a la plenitud de los derechos del ciudadano” (4 de febrero) de 1794.

El último aspecto, también él adecuado a lo inédito que nos llama la atención: la elocuencia de Robespierre, es decir su obra. No se trata de considerar aquí su estilo oratorio, tema controvertido, a pesar de que, si es cierto, como dice Korngold, que él “fue el ídolo del bello sexo más que cualquier otro hombre de la Revolución” y que “cada vez que él tomaba la palabra, las mujeres se atropellaban en las tribunas” (p. 27; igualmente, p.64, 85, 245), debemos, por lo menos, atribuirle “la elocuencia del corazón”. ¿No es significativo que alguien que era, ante todo, un asceta, un virgen, que suscita algunas pasiones (la de su hermana, Charlotte, la de la señorita Duplay), cuya vida sentimental fue sin duda inexistente, por causa de la revolución haya seducido con su palabra a las mujeres de su tiempo? Pero se trata de levantar acta de que Robespierre fue, por excelencia, un hombre de palabras y únicamente esto. Desde sus alegatos de joven abogado hasta sus largas exposiciones en la Convención, 100 intervenciones a la Asamblea en 1790, más de 300 en 1791 (Guillemin, p.71), de 250 a 300 bajo la Convención, 200 en 144 sesiones del Consejo general de la Comuna (Bouloiseau A, p. 18-19), he aquí su obra, completada por los artículos de su diario El Defensor de la Constitución, por las cartas, por un Carnet y por Notas, publicadas por Mathiez. En total un millar de discursos, muchas veces redactados con cuidado, repetidos al menos dos veces en el mismo día, en el Club y en la Asamblea, reproducidos oficialmente y difundidos en toda Francia, otras veces improvisados, a medida de las coyunturas y de los debates. No eran obras acabadas, aunque muchos textos, sobre todo los de la Convención (lo veremos más adelante), merecen ampliamente este estatuto, mientras que Marat, que tenía quince años más que él escribió diversos libros antes y durante la Revolución, igual que Saint-Just, que tenía quince años menos. He aquí otra singularidad, el pensamiento de la Revolución, su palabra, se casa con su desarrollo, hecho de sobresaltos, se pega a sus actos, discurre sobre ella, la sostiene y la desaprueba, busca su coherencia e intenta comprenderla teóricamente, sin antecedentes que la prefiguraran, sin consecuencias que fijasen su figura. La cancioncilla popular de 1792, último cumplido a M. Petion, sin duda tiene razón:

Es el hombre más elocuente

Después de Robespierre… (5)

A estas especificidades probadas que definen el pensamiento político del principal actor de la Revolución, está consagrado este libro.

Notas:

- No fue el caso, lo sabemos, ni de Mirabeau, ni de Condorcet, ni de Danton, ni de Marat, ni de Hebert, desaparecidos, durante el camino, de diversas maneras… tampoco el de Saint-Just, ausente al inicio.

- Citado por D. Godineau, Les tricoteuses, París, Alinéa, 1988, p. 292.

- M. R. Oeuvres, t. I, p. 246.

- Robespierre “fue, escribe Soboul, y continúa siendo el Incorruptible, el único entre nuestros hombres políticos, desde casi dos siglos, en haber merecido este título” (p. 225).

- Chansonnier Révolutionnaire, éd. De M. Delon y P.-E. Levayer, París, Gallimard, 1989, p. 83.