Capítulo I

Principio de una corrida de toros

Era el domingo después de Pascua y la última corrida de toros de la temporada en Ciudad de México. Cuatro toros especiales habían llegado de España para la ocasión, ya que los toros españoles son mas fieros que los mexicanos. Quizá sea la altitud, quizá sólo el espíritu del continente occidental, pero la cuestión es que al animal nativo le falta «bravura», como lo expresó Owen.

Era el domingo después de Pascua y la última corrida de toros de la temporada en Ciudad de México. Cuatro toros especiales habían llegado de España para la ocasión, ya que los toros españoles son mas fieros que los mexicanos. Quizá sea la altitud, quizá sólo el espíritu del continente occidental, pero la cuestión es que al animal nativo le falta «bravura», como lo expresó Owen.

Aunque Owen, que era un gran socialista, no aprobaba las corridas de toros, añadió:

—Nunca hemos visto ninguna. Tendremos que ir.

—Oh, sí, creo que debemos ver una —coreó Kate.

—Y es nuestra última oportunidad —dijo Owen.

Y fue a paso apresurado al lugar donde vendían las entradas, para reservar asientos, y Kate le acompañó. Al salir a la calle, se desanimó. Era como si un pequeño personaje se enfurruñara y resistiera en su interior. Ni ella ni Owen hablaban mucho español, había un gran bullicio ante la taquilla, y un desagradable individuo se adelantó para hablar por ellos en americano.

Era evidente que debían comprar entradas de «Sombra», pero querían economizar, y Owen dijo que prefería sentarse entre la multitud, por lo cual, pese a la resistencia del hombre de la taquilla y los curiosos, compraron asientos reservados en «Sol».

El espectáculo se celebraba el domingo por la tarde. Todos los tranvías y los horribles autocares Ford, llamados camiones,* llevaban el letrero de Toros* y se dirigían en tropel hacia Chapultepec. Kate volvió a tener aquel repentino y sombrío presentimiento de que no debía ir.

—No tengo muchos deseos de ir —confesó a Owen.

—Oh, pero ¿por qué no? Yo no creo en ellas por principio, pero nunca hemos visto una, así que debemos ir.

Owen era americano. Kate, irlandesa. «No haber visto nunca una significaba tener que ir». Pero era lógica americana, y no irlandesa, y Kate tuvo que dejarse convencer.

Naturalmente, Villiers iba encantado, y es que él también era americano y tampoco había visto nunca una corrida, y como era más joven, él más que nadie, tenía que ir.

Se metieron en un taxi marca Ford y fueron. El desvencijado vehículo bajó velozmente por la ancha calle de asfalto y piedra y melancolía dominical. Los edificios de piedra tienen en México una melancolía peculiar, dura y seca.

El taxi frenó en una calle lateral, bajo el gran andamiaje de hierro de la plaza. En el arroyo, unos hombres bastante sucios vendían pulque y dulces, pasteles, fruta y fritos grasientos. Atrevidos automóviles llegaban veloces y se alejaban renqueando. Pequeños soldados con descoloridos uniformes de algodón, entre rosados y pardos, se mantenían frente a la entrada. Sobre la escena entera se cernía la estructura de hierro de la fea e inmensa construcción.

Kate tenía la impresión de ir a la cárcel. En cambio, Owen se dirigió excitado hacia la puerta que correspondía a su entrada. En el fondo, él tampoco deseaba ir, pero era un americano nato y si había un espectáculo, tenía que verlo. Esto era la «Vida».

El hombre que revisaba los billetes en la entrada se plantó de repente, cuando estaban pasando, delante de Owen, le puso ambas manos sobre el pecho y cacheó su cuerpo de arriba abajo. Owen dio un respingo y se quedó inmóvil. El individuo se hizo a un lado. Kate estaba petrificada.

Entonces Owen adoptó una actitud sonriente mientras el hombre les hacía seña de que pasaran.

—¿Buscando armas?—preguntó, guiñando el ojo a Kate con divertida excitación.

Pero ella aún no se había repuesto del horrible susto, del temor de que aquel hombre la palpara.

Salieron de un túnel al hueco del anfiteatro de hierro y cemento. Un verdadero rufián acudió a mirar las entradas para indicarles los asientos reservados; movió la cabeza hacia abajo y se alejó con indolencia. Ahora Kate ya sabía que estaba en una trampa, en una gran trampa de cemento.

Bajaron por los escalones de cemento hasta que sólo faltaban tres hileras para el ruedo. Aquélla era su hilera. Tendrían que sentarse sobre el cemento, separados por un aro de hierro. Así eran los asientos reservados de «Sol».

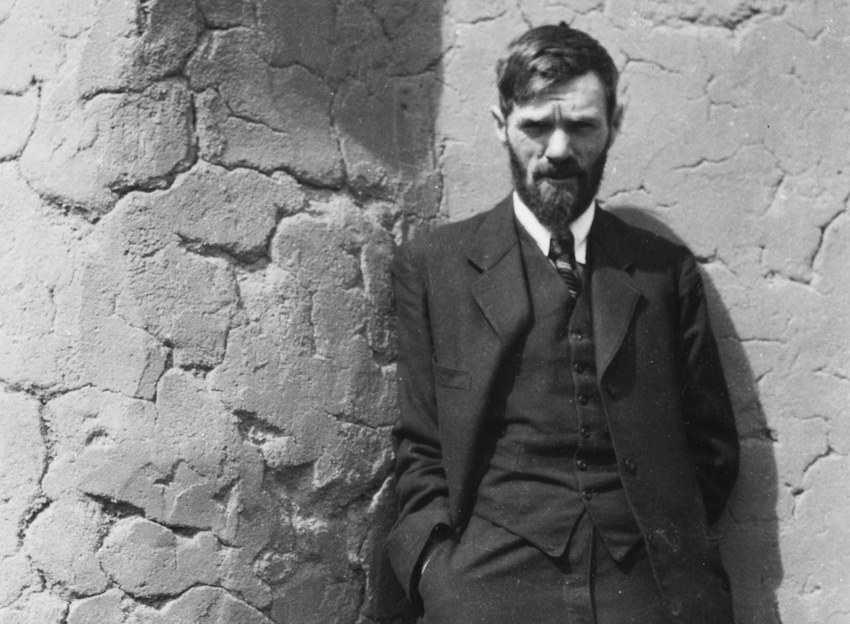

Idella Purnell, D.H. Lawrence, Frieda Lawrence, Willard Johnson y el Dr. George E. Purnell (de izquierda a derecha) en una cantina en Chapala, México.

Kate se sentó nerviosamente entre sus dos aros de hierro y miró a su alrededor.

—¡Lo encuentro emocionante! —exclamó.

Como la mayoría de las personas modernas, tenía voluntad de ser feliz.

—¿No es emocionante? —repitió Owen, cuya voluntad de ser feliz era casi una manía—. ¿Qué dices tú, Bud?

—Pues, sí, puede que lo sea —repuso Villiers, evasivo. Pero es que Villiers era joven, no pasaba mucho de los veinte, mientras que Owen tenía cuarenta. La generación joven calcula su «felicidad» de un modo más práctico. Villiers buscaba la emoción, pero no diría que la había encontrado hasta que fuera una realidad. Kate y Owen (Kate también tenía casi cuarenta años) debían sentir entusiasmo, aunque sólo fuera por cortesía hacia el gran empresario, la Providencia.

—¡Escucha! —exclamó Owen—. ¿Y si tratáramos de proteger nuestro trasero de este cemento…? —y extendió solícito su gabardina doblada sobre el cemento, de modo que tanto Kate como él pudieran sentarse encima.

Miraron a su alrededor. Habían llegado temprano. Grupos de gente moteaban la ladera de cemento opuesta, como erupciones. El ruedo estaba abajo, vacío, cubierto de arena recién peinada; y sobre el ruedo, en el cemento circundante, grandes anuncios de sombreros, con la fotografía de un sombrero de paja para caballero; y anuncios de gafas, con pares de gafas dobladas supinamente, destacaban de forma chillona.

—¿Dónde está la Sombra entonces? —preguntó Owen, torciendo el cuello.

En el extremo superior del anfiteatro, cerca del cielo, había palcos de cemento. Esto era la Sombra, donde se sentaba cualquiera que fuese alguien.

—Oh —dijo Kate—, pero a mí no me gustaría estar encaramada allí arriba, tan lejos.

—¡Claro que no! —asintió Owen—. Estamos mucho mejor aquí, en nuestro Sol, que, por cierto, no creo que brille mucho.

El cielo estaba nublado, preparándose para la estación lluviosa.

Eran casi las tres de la tarde y no dejaba de entrar gente, pero todavía sólo ocupaba trozos del desnudo cemento. Las hileras inferiores estaban reservadas, por lo que el grueso de los espectadores ocupaba los niveles medianos, y la alta burguesía como nuestro trío estaba más o menos aislada.

Los espectadores ya formaban una multitud, en su mayoría hombres de ciudad, gruesos, con trajes negros muy ceñidos y pequeños sombreros de paja, y una mezcla de trabajadores morenos con sombreros anchos. Los hombres de los trajes negros eran probablemente empleados, funcionarios y obreros de fábrica. Algunos habían traído a sus mujeres, vestidas de gasa azul celeste y sombreros de gasa marrón, con las caras tan empolvadas que parecían dulces de malvavisco blanco. A veces eran familias con dos o tres niños.

La diversión empezó. El juego consistía en arrebatar el duro sombrero de paja a algún individuo y enviarlo hacia la pendiente humana, donde algún tipo listo lo atrapaba y lo mandaba volando en otra dirección. La masa emitía gritos burlones que casi se convirtieron en alaridos cuando siete sombreros de paja se pusieron a volar, como meteoros, sobre la ladera llena de gente.

—¡Mira eso! —exclamó Owen—. ¿Verdad que es divertido?

—No —repuso Kate, dejando hablar por una vez a su pequeño alter ego, a pesar de su voluntad de ser feliz—, no me gusta. En realidad aborrezco a las masas.

Como socialista, Owen no aprobó eso, y como hombre feliz, se sintió desconcertado. Porque su propio y verdadero ser, en la medida en que le quedaba, detestaba la vulgaridad tanto como Kate.

—¡Pero tiene mucha gracia! —replicó, tratando de simpatizar con la plebe—. ¡Mira, mira eso!

—Sí, tiene gracia, pero me alegro de que no sea mi sombrero —observó Villiers.

—Oh, sólo es un juego —generalizó Owen.

Pero estaba inquieto. Llevaba un gran sombrero de paja como los nativos, llamativo en el comparativo aislamiento de las filas inferiores. Después de algún nerviosismo, se quitó el sombrero y lo puso sobre sus rodillas. Pero, por desgracia, tenía una calva muy visible en su cabeza tostada por el sol.

Detrás y arriba se veía una densa muchedumbre en la parte no reservada. Ya empezaban a tirar cosas. ¡Bum!, hizo una naranja destinada a la calva de Owen y que le dio en el sombrero. Dirigió una mirada furibunda hacia atrás, a través de sus grandes gafas de concha.

—Yo volvería a ponerme el sombrero si estuviera en tu lugar —dijo la fría voz de Villiers.

—Sí, creo que es más prudente—asintió Owen con fingida despreocupación, poniéndose otra vez el sombrero.

En seguida cayó una piel de plátano sobre el limpio y primoroso panamá de Villiers, quien se dio media vuelta y miró con frialdad, como un ave decidida a atacar con el pico a la primera oportunidad pero que se alejaría volando ante la primera amenaza.

—¡Cuánto los detesto! —exclamó Kate.

Hubo una distracción cuando entraron por el otro lado las bandas militares, con sus instrumentos de plata y bronce bajo el brazo. Había tres bandas. La principal se instaló a la derecha, en el gran espacio de cemento reservado a las Autoridades. Los músicos llevaban uniformes gris oscuro adornados con detalles de color rosa, que casi tranquilizaron a Kate, dándole la impresión de que estaba en Italia y no en Ciudad de México. Una banda de plata con uniformes de color crema se colocó justo enfrente de nuestro trío, muy arriba, al otro lado de la hueca distancia, y la tercera «música» se dirigió a la izquierda, a la remota ladera del anfiteatro. Los periódicos habían dicho que asistiría el Presidente. Pero actualmente son escasos los presidentes en las corridas de toros de México.

Hubo una distracción cuando entraron por el otro lado las bandas militares, con sus instrumentos de plata y bronce bajo el brazo. Había tres bandas. La principal se instaló a la derecha, en el gran espacio de cemento reservado a las Autoridades. Los músicos llevaban uniformes gris oscuro adornados con detalles de color rosa, que casi tranquilizaron a Kate, dándole la impresión de que estaba en Italia y no en Ciudad de México. Una banda de plata con uniformes de color crema se colocó justo enfrente de nuestro trío, muy arriba, al otro lado de la hueca distancia, y la tercera «música» se dirigió a la izquierda, a la remota ladera del anfiteatro. Los periódicos habían dicho que asistiría el Presidente. Pero actualmente son escasos los presidentes en las corridas de toros de México.

Las bandas ocuparon su lugar, con toda la pompa de que eran capaces, pero no empezaron a tocar. El gentío llenaba ahora las gradas, pero aún quedaban espacios vacíos, especialmente en la parte de las Autoridades. A poca distancia de la fila de Kate había una masa de gente, amenazadora, por así decirlo; una sensación muy incómoda.

Eran las tres, y el gentío tuvo una nueva diversión. Las bandas, que debían empezar a tocar a las tres, seguían en su lugar arrogantes, pero sin tocar una sola nota.

—¡La música, la música! * —vociferó la muchedumbre con la autoridad de las masas. Eran el Pueblo, y las revoluciones habían sido sus revoluciones, y las había ganado todas. Las bandas eran sus bandas, presentes para su diversión.

Pero las bandas eran bandas militares, y era el ejército quien había ganado todas las revoluciones, por lo que las revoluciones eran sus revoluciones, y estaban presentes para su propia y única gloria.

Música pagada toca mal tono. *

Espasmódicamente, el insolente griterío de la plebe subía y bajaba de tono. ¡La música! ¡La música!* El grito se volvía brutal y violento. Kate lo recordó siempre. ¡La música!* La banda hacía gala de su indiferencia. El grito era un inmenso alarido: ¡La degenerada plebe de Ciudad de México!

Al final, cuando quisieron, las bandas, con vueltas y bocamangas rosas en su uniforme gris, empezaron los primeros acordes: claros, marciales, límpidos.

—¡Estupendo! —exclamó Owen—. ¡Lo hacen muy bien! Es la primera vez que oigo a una buena banda en Ciudad de México, una banda de verdad.

La música era buena, pero fue breve. Apenas había comenzado cuando la pieza tocó a su fin. Los músicos se sacaron los instrumentos de la boca con un gesto final. Habían tocado para que no se dijera lo contrario, pero reduciéndolo al mínimo.

Música pagada toca mal tono.*

Hubo un intervalo disonante, tras el cual la banda de plata empezó a tocar. Y ya eran las tres y media, o más.

Entonces, como obedeciendo a una señal las masas de los asientos medianos, no reservados, estallaron de repente y bajaron como una marea a los asientos reservados de la parte inferior. Fue como la rotura de un dique; el populacho vestido con sus negros trajes domingueros se lanzó hacia abajo, en torno a nuestro sorprendido y alarmado trío. Y al cabo de dos minutos todos estaban inmóviles. Sin haber empujado siquiera; todo el mundo cuidadoso, dentro de lo posible, de no tocar a nadie. Uno no propina un codazo al vecino si éste lleva una pistola al cinto y un cuchillo sobre el vientre. De modo que todos los asientos de las hileras inferiores se llenaron en una sola embestida, como una ola.

Ahora Kate se hallaba entre la plebe. Por suerte, su asiento daba a uno de los pasillos que rodeaban la arena, por lo que al menos no tenía a nadie sentado entre sus rodillas.

Por este pasillo bajo los pies iban y venían hombres preocupados, deseosos de sentarse junto a sus amigos pero sin atreverse a pedirlo. Tres asientos más allá, en la misma hilera, se encontraba un bolchevique polaco que anteriormente le había sido presentado a Owen. Se inclinó y preguntó al vecino mexicano de Owen si podía cambiar de sitio con él.

—No —contestó el mexicano—, me quedaré en mi asiento.

—Muy bien, señor, muy bien * —dijo el polaco.

El espectáculo no comenzaba y aún seguían recorriendo algunos hombres, como perros perdidos, el pasillo que había a los pies de Kate. Empezaron a aprovecharse del reborde de cemento sobre el que descansaban los pies de nuestro trío, para acurrucarse allí.

Se sentó un tipo muy grueso, justo entre las rodillas de Owen.

—Espero que no se sienten sobre mis pies —dijo Kate con ansiedad.

—No se lo permitiremos —declaró Villiers con decisión algo ridícula—. ¿Por qué no te sacas a ese de encima, Owen? ¡Dale un empujón!

Y Villiers miró con ira al mexicano que se había instalado entre las piernas de Owen. Éste se sonrojó y emitió una risita tímida. No servía para empujar a la gente. El mexicano empezó a mirar a las tres airadas personas blancas.

Y un momento después, otro grueso mexicano vestido de negro y tocado con un pequeño sombrero negro hizo ademán de sentarse entre los pies de Villiers. Pero éste fue más rápido que él y juntó los pies bajo las posaderas del individuo, que descansaron incómodamente sobre un par de botas, mientras una mano empujaba con determinación al intruso por el hombro.

—¡No! —gritó Villiers en buen americano—. ¡Este lugar es para mis pies! ¡ Váyase! ¡ Levántese!

Y continuó, tranquila pero enfáticamente, empujando al mexicano para que se apartara.

El mexicano se incorporó y dirigió una mirada asesina a Villiers. Se avecinaba la violencia física, y el único final era la muerte. Pero el rostro del joven americano era tan frío y abstracto, sólo mostrando en los ojos un fuego primitivo, que el mexicano se quedó estupefacto. Y los ojos de Kate lanzaban chispas de desprecio irlandés.

El individuo luchaba con su complejo de inferioridad de mexicano de la urbe. Murmuró en español que sólo se sentaría un momento, hasta que pudiera reunirse con sus amigos, y agitó una mano en dirección a una fila inferior. Villiers no entendió una palabra, y reiteró:

—No me importan tus explicaciones. Este lugar es para mis pies y tú no vas a ocuparlo.

¡Oh, patria de la libertad! ¡Oh, patria de los hombres libres! ¿Cuál de estos dos hombres ganaría en la lucha por la libertad? ¿Era el gordinflón libre de sentarse entre los pies de Villiers, o era Villiers libre de conservar un lugar para sus pies?

Hay muchas clases de complejos de inferioridad, y el mexicano de la urbe lo tiene de una clase muy fuerte que le hace mucho más agresivo cuando se siente provocado. Por lo tanto, el intruso bajó las posaderas con energía sobre los pies de Villiers, y éste, por pura repugnancia, tuvo que retirar los pies de semejante compresión. El rostro del joven palideció en torno a la nariz y sus ojos adoptaron la mirada abstracta de la cólera democrática. Empujó con más decisión los gruesos hombros, repitiendo:

—¡Vete! ¡Vete! No puedes sentarte aquí.

El mexicano, ya sentado y dueño de su propia base, se dejaba empujar, impasible.

—¡Qué insolencia! —exclamó Kate—. ¡Qué insolencia!

Lanzó una furiosa mirada a la espalda de la tirante chaqueta negra, que parecía hecha por una modista. ¿Cómo podía llevar un hombre un cuello tan mal hecho, tan en famille?

Villiers seguía con la expresión fija y abstracta en su rostro delgado, que parecía el de un muerto. Toda su voluntad americana estaba en tensión y el águila calva del norte tenía todas las plumas erizadas. Este tipo no debía sentarse aquí. Pero… ¿cómo echarle?

El joven ardía en deseos de aniquilar a este repugnante intruso, y Kate usó toda su malicia irlandesa para ayudarle.

—¿No te has preguntado quién será su sastre? —preguntó con voz burlona

Villiers echó una ojeada a la chaqueta negra del mexicano e hizo una mueca socarrona a Kate.

—Yo diría que no tiene ninguno. Quizá se la ha hecho él mismo.

—¡Muy probable! —rió venenosamente Kate.

Era demasiado. El hombre se levantó y se fue, bastante humillado, a otro lugar.

—¡Triunfo! —exclamó Kate—. ¿No puedes hacer lo mismo, Owen?

Owen rió, incómodo, mirando al hombre que tenía entre las rodillas como quien mira a un perro rabioso cuando está de espaldas.

—Me parece que todavía no, por desgracia —repuso con cierta reserva, volviendo la cara, ya que el mexicano le estaba utilizando como una especie de respaldo.

Hubo una exclamación. Dos jinetes de alegres uniformes y blandiendo largas picas habían entrado de repente en el ruedo. Dieron una vuelta a la arena y entonces ocuparon sus puestos, como sendos centinelas, a ambos lados de la entrada del túnel por el que habían aparecido.

Entró una pequeña columna de cuatro toreros, con uniformes muy ajustados llenos de bordados en plata. Se dividieron y desfilaron gallardamente en direcciones opuestas, de dos en dos, alrededor de la plaza, hasta que llegaron a un punto, enfrente de las Autoridades, donde saludaron.

¡De modo que esto era una corrida de toros! Kate sentía ya un escalofrío de repugnancia.

En los asientos de las Autoridades había muy poca gente, y desde luego ninguna dama con peineta de concha y mantilla de encaje. Unas cuantas personas de aspecto vulgar, burgueses sin nada de buen gusto, y un par de oficiales de uniforme. El Presidente no había venido.

No había fascinación, ni hechizo. Unas cuantas personas vulgares en un espacio de cemento eran los elegidos, y abajo, cuatro hombres grotescos y afeminados, con ropas ceñidas y adornadas, eran los héroes. Con sus traseros algo gruesos. sus ridículas coletas y caras bien afeitadas, parecían eunucos, o mujeres embutidas en estrechos pantalones, estos preciosos toreros.

La última de las ilusiones que Kate se había hecho en torno a las corridas de toros se desvaneció, ¡Estos eran los mimados de la plebe! ¡Estos eran los gallardos toreros! ¿Gallardos? Tanto como los empleados de una carnicería. ¿Tenorios? ¡Ja!

La última de las ilusiones que Kate se había hecho en torno a las corridas de toros se desvaneció, ¡Estos eran los mimados de la plebe! ¡Estos eran los gallardos toreros! ¿Gallardos? Tanto como los empleados de una carnicería. ¿Tenorios? ¡Ja!

La muchedumbre estalló en un ¡Ah! de satisfacción En el ruedo apareció de improviso un toro pardo más bien pequeño, con largos y arqueados cuernos. Salió corriendo a ciegas, como si saliera de la oscuridad, y pensando probablemente que ya era libre. Entonces se detuvo en seco, viendo que no era libre sino que se hallaba rodeado de una forma desconocida. Estaba totalmente desconcertado.

Un torero se adelantó e hizo ondear una capa rosa como un abanico, ante el hocico del toro. Éste dio un salto juguetón, limpio y bonito, y embistió suavemente la capa. El torero la pasó por encima de la cabeza del animal, y el pequeño toro dio una vuelta al ruedo, buscando la salida.

Viendo la barrera en torno a la plaza y descubriendo que podía ver lo del otro lado, pensó que valdría la pena intentar el salto, y así lo hizo, yendo a parar al pasillo o corredor que circundaba la plaza y en el que se encontraban los servidores de la arena.

Con la misma agilidad, estos servidores saltaron la barrera y cayeron de pie en la arena, donde ahora no estaba el toro.

El toro trotó por el pasillo desorientado, hasta que llegó a una abertura y se volvió a encontrar en la plaza.

Y otra vez saltaron al pasillo los servidores, donde de nuevo se apostaron para mirar.

El toro trotó un poco, vacilante y algo irritado. Los toreros le hacían señas con sus capas, y él embestía. Hasta que su vacilante curso le llevó al lugar donde uno de los jinetes con picas se encontraba inmóvil sobre el caballo.

Al instante, llena de alarma, Kate se dio cuenta de que el caballo llevaba los ojos vendados con una gruesa tela negra. Sí, y lo mismo ocurría con el caballo del otro picador.

El toro trotó, desconfiado, hasta el caballo inmóvil montado por el hombre que sostenía la larga pica; un caballo flaco y viejo que jamás caminaría hasta el día del juicio final si alguien no le empujaba.

¡Oh, sombras de Don Quijote! Oh, los cuatro jinetes españoles del Apocalipsis! Este era seguramente uno de ellos.

El picador hizo dar media vuelta a su débil montura para enfrentarse al toro, y lentamente se inclinó hacia delante y clavó la punta de la pica en el hombro del toro. Este, como si el caballo fuese una gran avispa que le hubiera picado con fuerza, bajó de pronto la cabeza en un gesto de sorpresa y levantó los cuernos dentro del abdomen del caballo. Y sin más, caballo y jinete rodaron por el suelo como un monumento derribado.

El jinete salió de debajo del caballo y se alejó corriendo con su pica. El viejo caballo, totalmente aturdido, trató de ponerse en pie, como vencido por una muda incomprensión. Y el toro, con una mancha roja en el hombro, que rezumaba un hilo de sangre oscura, se quedó mirando a su alrededor con un asombro igualmente mudo.

Pero la herida le dolía. Vio la extraña forma del caballo tratando de levantarse del suelo, y olió a sangre e intestinos.

Por eso, vagamente, sin saber muy bien lo que debía hacer, el toro levantó una vez más la cabeza y clavó sus agudos y vigorosos cuernos en el vientre del caballo, moviéndolos allí dentro de arriba abajo con una especie de vaga satisfacción.

Kate no había tenido una sorpresa mayor en toda su vida. A pesar de todo se había aficionado a la idea de un espectáculo vistoso. Y antes de que empezara la fiesta, se hallaba contemplando a un toro que sangraba por la herida infligida por la garrocha, corneando el vientre de un caballo viejo, postrado y de aspecto lastimero.

El golpe casi la anonadó. Había venido a presenciar una fiesta brava, había pagado por verla. ¡Cobardía humana y crueldad, olor de sangre, un nauseabundo hedor de intestinos reventados! Volvió la cara hacia un lado.

Cuando miró de nuevo, fue para ver al caballo abandonando la arena, débil y aturdido, con una gran pelota de sus propios intestinos colgando de su vientre, chocando entre sus propias patas mientras se movía automáticamente.

Y una vez más, el asombro casi le hizo perder el conocimiento. Oyó el pequeño aplauso divertido de la muchedumbre. Y aquel polaco, al que Owen la había presentado, se inclinó y le dijo en horrible inglés:

—¡Ahora, señora Leslie, está usted viendo la Vida! Ahora tendrá algo que comentar en sus cartas a Inglaterra.

Kate miró su rostro malsano con total repulsión y deseó que Owen no la presentara a individuos tan sórdidos.

Miró a Owen. Su nariz parecía más afilada, como la de un niño que está a punto de vomitar pero contempla fijamente la carnicería, sabiendo que está prohibido.

Villiers, la generación joven, parecía intenso y abstraído, sorbiendo la sensación. Ni siquiera sentía asco. Estaba absorbiendo la excitación, pero sin emocionarse, fría y científicamente, muy atento.

Y Kate sintió una punzada de verdadero odio contra este americanismo fría y escrupulosamente sensacionalista.

—¿Por qué no se mueve el caballo? ¿Por qué no huye del toro? —preguntó a Owen con asqueado asombro.

Owen carraspeó.

—¿No lo has visto? Tenía los ojos tapados —explicó.

—Pero ¿no puede oler al toro? —preguntó ella.

—Por lo visto, no. Traen aquí a los rocinantes para acabar con ellos. Sé que es horrible, pero es parte del juego.

Cuánto odiaba Kate frases como «parte del juego». ¿Qué significan, después de todo? Se sentía totalmente humillada, abrumada por una sensación de indecencia humana, de cobardía de la humanidad bípeda. En esta fiesta «brava» sólo sentía una cobardía repugnante. Su educación y su orgullo natural estaban siendo ultrajados.

Los servidores del ruedo limpiaron toda la suciedad y echaron más arena. Los toreros jugaban con el toro, desplegando sus ridículas capas. Y el animal, con la herida roja sangrando en el hombro hacía tontas cabriolas, persiguiéndoles de un lado a otro.

Por primera vez, Kate consideró tonto al toro. Siempre le habían inspirado miedo, un miedo mezclado con reverencia ante el animal mitraico. Y ahora veía que era estúpido, pese a sus largos cuernos y maciza virilidad. Ciego y estúpido, embestía la capa una y otra vez, y los toreros le esquivaban contoneándose como jovencitas de caderas anchas. Probablemente requería habilidad y valor, pero parecía tonto.

Ciego e insensato, el toro embestía cada vez la capa, sólo porque ésta se movía.

—¡Embiste a los hombres, idiota! —gritó Kate en su tensa impaciencia—. Embiste a los hombres, no a las capas.

—Nunca lo hacen, ¿verdad que es curioso? —observó Villiers con interés frío y científico. Dicen que ningún torero quiere enfrentarse a una vaca, porque la vaca siempre le ataca a él y no a la capa. Si los toros hicieran esto, no habría corridas. ¡Imagínate!

Ahora Kate se aburría. La agilidad y los regates de los toreros la aburrían. Incluso cuando uno de los banderilleros se puso de puntillas, con el trasero gordinflón muy en evidencia, y, muy erguido, clavó dos puntiagudas banderillas en la parte superior del hombro del toro, limpia y certeramente, Kate no sintió admiración. De todos modos, una de las banderillas se desprendió, y el toro siguió corriendo con la otra agitándose en otra herida sangrante.

Ahora el toro quería de verdad escaparse. Volvió a saltar la barrera, sorprendiendo a los servidores, que debieron saltar de nuevo a la arena. El toro trotó por el pasillo y poco después, con un bonito salto, regresó al ruedo. Los servidores saltaron una vez más al pasillo. El toro dio la vuelta a la plaza, sin mirar a los toreros y saltó por tercera vez al pasillo. Nuevamente escaparon los servidores.

Kate empezaba a divertirse ahora que los hombres cobardes tenían que correr para ponerse a salvo.

El toro volvió al ruedo y corrió tras las dos capas, tontamente. Se preparaba un banderillero con dos banderillas más. Pero primero otro picador se adelantó con nobleza sobre su viejo y ciego caballo. El toro hizo caso omiso de ellos y volvió a alejarse, como buscando algo, buscando sin cesar y con excitación. Se inmovilizó y escarbó en la arena como si quisiera algo. Un torero avanzó e hizo ondear la capa y el toro brincó, con la cola al aire, y embistió con un salto juguetón… al trozo de tela, claro. El torero lo esquivó con una pirueta afeminada y se alejó a pasos rápidos. ¡Muy bonito!

El toro, en el curso de sus trotes, saltos y escarbaduras, se había acercado una vez más al osado picador. El osado picador adelantó su decrépita montura, se inclinó hacia delante y clavó la punta de su pica en el hombro del toro. Éste miró hacia arriba, irritado e inmovilizado. ¡Qué diablos!

Vio el caballo y el jinete. El caballo se mantenía con aquella débil monumentalidad del caballo repartidor de leche, paciente entre las lanzas mientras su amo reparte la leche. Qué extrañeza le debió causar que el toro, dando un salto pequeño como el de un perro, bajara la cabeza y elevara los cuernos para perforarle el vientre, donde se removieron hasta que caballo y jinete rodaron por el suelo como un tenderete de feria.

El toro contempló con irritado asombro la incomprensible confusión de montura y jinete pataleando en el suelo a pocos metros de él. Se acercó a investigar. El jinete logró ponerse en pie y emprendió una veloz carrera. Y los toreros, al acudir corriendo con sus capotes, atrajeron al toro, que les siguió caracoleando y embistiendo los trapos forrados de seda.

Mientras tanto, un empleado había puesto en pie al caballo y lo conducía hacia el pasillo y de allí a la salida, bajo las Autoridades. El caballo se arrastraba penosamente. El toro, corriendo de un capote rojo al otro, sin coger nunca nada, se estaba excitando e impacientando con el juego de la capa. Volvió a saltar al pasillo y empezó a correr, ¡ay!, hacia donde el caballo herido se dirigía renqueando a la salida.

Kate sabía la continuación. Antes de que pudiera desviar la vista, el toro había embestido al renqueante caballo por detrás, los empleados habían huido y el caballo fue liquidado de un modo absurdo, con uno de los cuernos del toro entre sus patas traseras, hundido con mucha profundidad. El caballo se cayó, derrumbándose primero por su parte delantera, pues la trasera estaba todavía levantada, con el cuerno del toro retorciéndose vigorosamente en su interior, mientras él yacía con el cuello doblado. Y salió un enorme montón de intestinos. Y un fétido olor. Y se oyeron gritos complacidos entre la muchedumbre.

Este bonito suceso tuvo lugar en el lado del ruedo donde se encontraba Kate, y no lejos de ella, directamente debajo. La mayoría de gente se había levantado y estiraba el cuello para no perderse la conclusión de este delicioso espectáculo.

Kate sabía que si seguía mirando se pondría histérica. Ya empezaba a estar fuera de sí.

Dio una rápida ojeada a Owen, que parecía un muchacho culpable y hechizado.

—¡Me voy!—le dijo, levantándose.

—¿Te vas? —gritó él, con asombro y desaliento, sonrojadas la cara, la calva y la frente, mirándola.

Pero ella ya había dado media vuelta y se alejaba en dirección a la boca del túnel de salida.

Owen la siguió corriendo, turbado y aturdido.

—¿De verdad te vas? —preguntó con consternación cuando ella alcanzó el túnel de elevada bóveda.

—Sí, tengo que irme —gritó ella—. No me acompañes.

—¿De verdad?—preguntó él, sin saber qué hacer.

La escena estaba creando una actitud muy hostil en las gradas. Dejar una corrida es un insulto nacional.

—¡No vengas! ¡De verdad! Tomaré un tranvía —dijo ella apresuradamente.

—¿Sí? ¿Crees que estarás bien?

—Perfectamente. No te muevas. ¡Adiós! No puedo seguir oliendo esta pestilencia.

Owen se volvió como Orfeo mirando hacia el infierno y, vacilante, se dirigió de nuevo a su asiento.

No era tan fácil, porque mucha gente se había levantado y atestaba el túnel de salida. La lluvia, que hasta entonces sólo había consistido en unas gotas, cayó de repente a raudales. La gente corrió a guarecerse; pero Owen, abstraído, se abrió camino hasta su asiento y se sentó sobre su gabardina, con la lluvia cayendo a cántaros sobre su calva. Se hallaba casi tan histérico como Kate. Pero estaba convencido de que esto era la vida. Estaba viendo la VIDA, y, ¿qué más puede hacer un americano?

«Igual podrían sentarse a disfrutar de la diarrea ajena», fue el pensamiento que cruzó la mente trastornada pero todavía irlandesa de Kate.

Se hallaba en la gran bóveda de cemento bajo la plaza, aprisionada por el sucio gentío que se apiñaba allí. Mirando delante de sí, podía ver la recta cortina de lluvia, y un poco más lejos, las grandes puertas de madera que se abrían a la calle libre. ¡Oh, estar fuera, lejos de esto, ser libre!

Pero caía una lluvia tropical. Los pequeños soldados de burdo uniforme se agrupaban para guarecerse bajo el portal de ladrillos. Y las puertas estaban entornadas. Quizá no la dejarían salir. ¡Qué horror!

Se quedó, titubeando, frente a los raudales de lluvia.

Habría salido corriendo de no ser por la idea desalentadora del aspecto que ofrecería cuando su vestido de fina gasa se adhiriera a su cuerpo, empapado por la lluvia. Casi en la salida, titubeó.

Detrás de ella, la gente entraba a oleadas en el túnel de la plaza. Horrorizada y sola, miraba hacia la libertad. La muchedumbre se hallaba en un estado de excitación, privada de su deporte y nerviosa por si se perdía algo. Gracias a Dios, el grueso del gentío se encontraba en la entrada del túnel y ella estaba al borde de la salida, a punto de echar a correr.

La lluvia caía con fuerza y regularidad.

Esperaba en el borde del túnel, lo más lejos posible de la gente. Su rostro tenía la expresión contraída y vaga de la mujer que está próxima a la histeria. No podía olvidar aquella última imagen del caballo tendido con el cuello doblado y las ancas elevadas por el cuerno del toro que rasgaba sus intestinos lenta y rítmicamente. El caballo estaba tan pasivo y grotesco. Y todos los intestinos resbalaban hasta el suelo.

Pero la muchedumbre del túnel era otro terror. La gran bóveda se estaba llenando, pero aún así la gente no se acercaba a ella. Se apiñaban hacia la salida interior.

Eran en su mayoría hombres toscos en traje de ciudad, los mestizos de una ciudad mestiza. Dos de ellos orinaban contra la pared en el intervalo de su excitación. Un padre bondadoso había traído a sus hijos a la fiesta y se mantenía cerca de ellos con descuidada y pegajosa benevolencia paternal; eran niños pálidos, el mayor de unos diez años, ataviados con sus ropas domingueras. Y necesitaban una urgente protección de aquella paternal benevolencia, porque estaban oprimidos, tristes y un poco pálidos de tantos horrores. Por lo menos, para aquellos niños las corridas de toros no eran un gusto natural, y tendrían que adquirirlo con el tiempo. Sin embargo, había otros niños, y también gruesas mamás con vestidos de satén negro, grasientos y grises en los bordes por un exceso de polvos faciales. Estas mamás gordinflonas tenían una expresión complacida y excitada en los ojos, casi sexual, y muy desagradable en contraste con sus cuerpos suaves y pasivos.

Kate se estremeció con su fino vestido, pues la lluvia tenía un aliento gélido. Miraba fijamente la cortina de agua que caía sobre el desvencijado portal del recinto que rodeaba el anfiteatro, a los soldaditos acurrucados, con sus desaseados uniformes de algodón blanco y rosa, y a la escuálida calle, repleta ahora de sucios arroyos marrones. Todos los vendedores se habían refugiado en grupos en las tiendas de pulque, una de las cuales tenía el siniestro nombre de: A Ver que Sale*.

Ahora lo repulsivo le daba más miedo que cualquier otra cosa. Había estado en muchas ciudades del mundo, pero México tenía una fealdad subterránea, una especie de malignidad, que hacía de Nápoles una ciudad casi elegante en comparación. Tenía miedo, temía la idea de que algo pudiera tocarla en esta ciudad y contagiarle su rastrera maldad. Pero sabía que lo primero que debía hacer era no perder la cabeza.

Un pequeño oficial uniformado, que llevaba una gran capa de color azul pálido, se abrió paso entre el gentío. Era bajo, moreno y lucía una pequeña perilla negra. Venía desde la entrada interior y se abría camino con una discreción quieta y silenciosa, pero con el peculiar y pesado ímpetu de los indios. Sólo tocando delicadamente a la gente con la mano enguantada y murmurando con voz casi inaudible la fórmula ¡Con permiso! *, parecía mantenerse alejado de todo contacto. Además, era valiente: porque cabía la posibilidad de que algún patán le disparase un tiro a causa de su uniforme. La gente le conocía; Kate lo adivinó por el destello de una sonrisa burlona y tímida que se dibujó en muchas caras, y por la exclamación:

—¡General Viedma! ¡Don Cipriano!

Fue hacia Kate, saludando e inclinándose con una timidez insegura.

—Soy el general Viedma. ¿Desea usted irse? Permítame facilitarle un automóvil —dijo en un inglés muy inglés que sonó extraño viniendo de su rostro oscuro, y un poco rígido en su lengua suave.

Tenía los ojos oscuros, rápidos, con la vidriosa oscuridad que ella consideraba tan molesta. Pero los distinguía una curiosa oblicuidad, bajo las cejas arqueadas y negras que le conferían un raro aspecto de alejamiento, como si mirase la vida con las cejas levantadas. Sus modales eran superficialmente seguros, tal vez medio salvajes en el fondo, tímidos, hoscos y modestos.

—Muchas gracias —repuso ella.

Llamó a un soldado que estaba en la puerta.

—La enviaré en el automóvil de mi amigo —explicó—. Será mejor que un taxi. ¿No le ha gustado la corrida?

—¡No! ¡Horrible! —respondió Kate—. Pero consígame un taxi. Es muy seguro.

—Bueno, ya han ido a buscar el automóvil. Usted es inglesa, ¿verdad?

—Irlandesa —corrigió Kate.

—¡Ah, irlandesa! —repitió él con el destello de una sonrisa.

—Habla usted muy bien el inglés —elogió ella.

—¡Sí! Me eduqué allí. Pasé siete años en Inglaterra.

—¿De verdad? Yo soy la señora Leslie.

—¡Ah, Leslie! Conocí a un James Leslie en Oxford. Lo mataron en la guerra.

—Sí. Era hermano de mi marido.

—¡Vaya!

—¡Qué pequeño es el mundo! —exclamó Kate.

—¡Sí que lo es!—convino el general.

Hubo una pausa.

—Y los caballeros que van con usted son…

—Americanos —repuso Kate.

—¡Ah, americanos! ¡Ah, sí!

—El mayor es mi primo, Owen Rhys.

—¡Owen Rhys! ¡Ah, sí! Creo que leí en el periódico que estaban en la ciudad… visitando México.

Hablaba con una voz peculiar, tenue, bastante contenida, y sus ojos rápidos la miraron, y miraron a su alrededor como los de un hombre que sospecha perpetuamente una emboscada. Pero su rostro tenía cierta hostilidad silenciosa, bajo su bondad. Estaba salvando la reputación de su patria.

—Lo publicaron en una nota no muy entusiasta —comentó Kate—. Creo que no les gusta que nos alojemos en el Hotel San Remo. Es demasiado pobre y extranjero. Pero ninguno de nosotros es rico, y además lo preferimos a los otros hoteles.

—¿El Hotel San Remo? ¿Dónde está?

—En la Avenida del Perú. ¿Quiere visitarnos allí y conocer a mi primo y al señor Thompson?

—¡Gracias! ¡Gracias! Casi nunca voy de visita. Pero iré a verles si me lo permite, y después quizá ustedes vengan a verme a casa de mi amigo, el señor Ramón Carrasco.

—Iremos encantados —dijo Kate.

—Muy bien. ¿Les visitaré, entonces?

Ella mencionó una hora y añadió:

—No debe sorprenderse al ver el hotel. Es pequeño, desde luego, y casi todos son italianos. Pero probamos algunos de los grandes y tenían un aspecto vulgar, ¡ horrible! No puedo soportar el ambiente de prostitución. Y encima, la barata insolencia de los criados. No, mi pequeño San Remo puede ser sencillo, pero es bondadoso y humano, y no está corrompido. Es como Italia tal como la recuerdo, decente, y con un poco de generosidad humana. Creo que la ciudad de México es mala por dentro.

—Bueno —repuso él—, los hoteles son malos. Es triste, pero los extranjeros parecen ver a los mexicanos peores de lo que son en realidad. Y México, o algo que hay en el país, hace a los extranjeros peores de lo que son en su casa.

Hablaba con cierta amargura.

—Quizá no debería venir nadie —dijo ella.

—¡Quizá! —repitió él, levantando un poco los hombros—. Pero no lo creo.

Se sumió en un vago silencio. Era peculiar que sus sentimientos pudieran verse reflejados en su rostro: cólera, timidez, nostalgia, seguridad y otra vez ira, todo con pequeños rubores, de un modo algo ingenuo.

—Ya no llueve tanto —observó Kate—. ¿Cuándo vendrá el coche?

—Ya está aquí. Hace un rato que espera —repuso él.

—Entonces, me iré.

—Bueno —contestó él, mirando hacia el cielo—, todavía llueve y su vestido es muy fino. Debe cubrirse con mi capa.

—¡Oh! —exclamó ella, indecisa—. Son sólo dos metros.

—Pero aún llueve con bastante fuerza. Será mejor que espere o que me permita prestarle mi capa.

Se quitó la capa con un movimiento rápido y se la alargó, desplegada. Casi sin darse cuenta, ella se puso de espaldas para que él la colocara sobre sus hombros. Entonces se envolvió en la prenda y corrió hacia la puerta, como si escapara. El la siguió con pasos ligeros pero marciales. Los soldados saludaron con bastante indolencia y él respondió brevemente.

Un Fiat no muy nuevo esperaba ante la puerta, con un chófer que lucía una chaqueta a cuadros rojos y negros. Abrió la portezuela y Kate se quitó la capa mientras subía al coche y la devolvió. Él se la colgó del brazo.

—¡Adiós! —dijo Kate—. Muchas gracias. Le veremos el martes. Cúbrase con la capa.

—El martes, sí. Hotel San Remo. Calle del Perú —indicó él al chófer, y, volviéndose hacia Kate, preguntó—: Va al hotel, ¿no?

—Sí —asintió ella, y casi al instante se retractó—: No, lléveme a Sanborn, donde podré sentarme en un rincón y consolarme con una taza de té.

—¿Consolarse de la corrida de toros? —inquirió él con otra rápida sonrisa—. A Sanborn, González.

Saludó, se inclinó y cerró la portezuela. El coche se puso en marcha.

Kate se recostó en el asiento, aliviada. Aliviada por haber abandonado aquel espantoso lugar. Aliviada también por haberse librado de aquel simpático joven. Era muy simpático, pero le inspiraba el deseo de alejarse de él. Rebosaba aquella sombría fatalidad mexicana que tanta inquietud le producía. Su silencio, su peculiar seguridad, casi agresiva; y, al mismo tiempo, un nerviosismo, una incertidumbre. Su tenebrosidad, y en contraste, su sonrisa rápida, ingenua, infantil. Aquellos ojos negros, como joyas negras, a los que no se podía mirar de frente, que eran tan vigilantes; ¡y que, no obstante, esperaban tal vez una señal de reconocimiento y calor! ¡Tal vez!

Volvió a sentir, como ya lo había sentido antes, que México estaba incluido en su destino casi como una fatalidad. Era algo tan denso, tan opresivo como las dobleces de una enorme serpiente que apenas fuera capaz de levantarse.

Se alegro de sentarse en un rincón del salón de té y de sentirse de nuevo en el mundo cosmopolita, bebiendo su té, comiendo tarta de fresas e intentando olvidar.

Primer capítulo del libro de D.H. Lawrence La serpiente emplumada