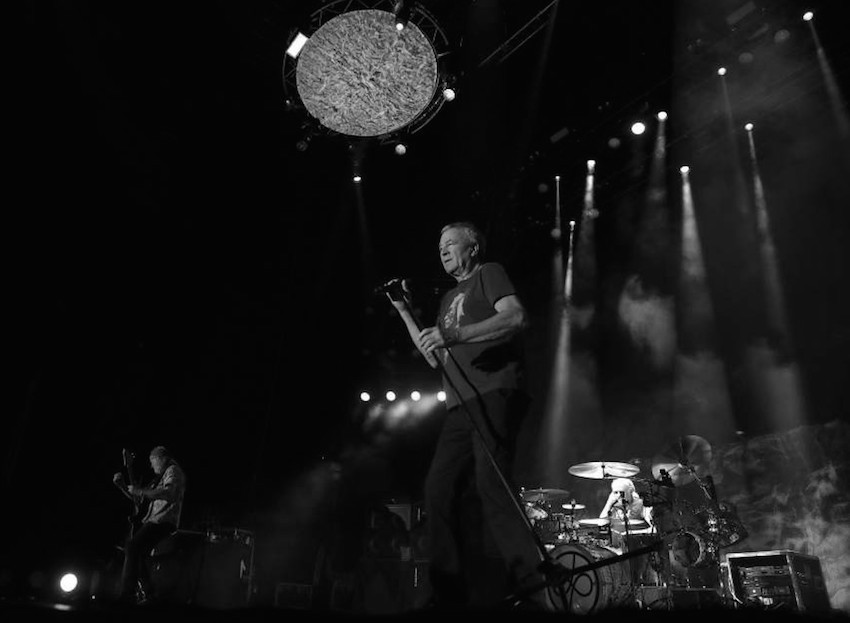

Vaya de entrada: la noche del 3 de julio, en Madrid, los Deep Purple ofrecieron un concierto estupendo, impecable. En una gira que juega, sin embargo, con el posible final de la banda, con su disolución: el infinito adiós. Traen nuevo disco, no viven de las rentas y acumulan cerca de cincuenta años de trayectoria. Veinte discos. Jon Lord murió hace unos años, en 2012, y Ritchie Blackmore es un lobo solitario que sigue buscando su camino, aunque quizás ya nunca lo encuentre… En el escenario, hoy, un Ian Gillan muy trabajado pero aún digno que sabe dosificar sus fuerzas; Steve Morse luciendo melena rubia y cumpliendo con creces la labor ingrata de hacer olvidar a Blackmore; Don Airey dejando claro que aprendió del maestro la lección y que si ocupa su puesto con las teclas es porque se lo merece; Roger Glover derrochando simpatía y dinamismo; y, a los palos, uno de los dos o tres mejores bateristas de la historia del rock, un incombustible Ian Paice. Es 2017 y son los Deep Purple.

Y sí, merece la pena ir a verlos. De hecho, es un auténtico placer, una delicia. Hay temas clásicos que se han ido cayendo, por razones obvias, del set list, y otros que podían entrar o no, pero hablando de una banda con un repertorio como el de los ingleses, pueden entrar y salir decenas de temas espléndidos. De diecisiete canciones que interpretaron en Madrid, seis eran de los dos últimos trabajos, es decir, estos señores no viven en los años setenta y quieren que los seguidores que han pagado su entrada para verlos lo sepan. Es una banda viva, no se sabe por cuanto tiempo, es cierto, pero, de momento, activa, creadora, bien engrasada y poderosa. Unos clásicos absolutos del hard rock, unos de sus padres, de hecho. Es verdad que a Gillan se le ve envejecido y que su voz cada vez tiene más limitaciones, y por ello es razonable ir pensando en esa despedida que se nos antoja ya no muy lejana, pero en esta última gira hemos podido disfrutar de un banda que suena con precisión, que estremece al auditorio, que ejecuta los temas con fuerza, claridad y convicción, y que es capaz de hacer disfrutar a cinco mil curtidos aficionados como si fuera el concierto de sus vidas.

Y no solo eso: tienen el coraje de traer para calentar el ambiente a unos tipos capaces de disputarle el escenario al más duro del barrio, al más rápido y al más ruidoso. Unos australianos herederos directos de AC/DC y de Rose Tattoo, los Airbourne, que habían visitado nuestro país el pasado mes de diciembre, presentando disco y quemando la sala. Si quieren comprobar cómo se abre una lata de cerveza golpeándose con ella en la cabeza, no se pierdan a esta gente, es puro rock & roll, rápido, directo, macarra, contundente, divertido y ruidoso. ¿Alguien da más?

Los veteranos Purple, afortunadamente, no abren las cervezas con la cabeza. Son unos señores. Unos señores que presentan un espectáculo elegante, vistoso, aprovechando las pantallas a la perfección, creando una atmósfera fastuosa, impresionante, donde Don Airey es capaz de encajar un solo digno de cualquier virtuoso y propicia para que Lazy suene como si la acabaran de componer. Ya no son ni los más rápidos ni los más ruidosos, pero tampoco les hace ya falta: son, sin duda, los maestros de todos los que llegaron después. Y como a tales se les recibe: con veneración. Si estás en un concierto escuchando Smoke on the water y quienes lo tocan son los mismísimos Deep Purple, es que estás en un buen sitio y puedes continuar confiando en que hay algunas cosas que aún siguen funcionando. No sabemos hasta cuando. De momento nos seguimos despidiendo como si ese adiós fuera muy largo, durara siempre… Como si, de hecho, fuera infinito.

Libros relacionados:

One comment on “El largo adiós”