El Renault blanco rueda lento por la avenida Las Américas. El tráfico es denso. Entre los ocupantes hay dos sargentos del Ejército. Van armados. El moreno de cabello lacio y bigotes empuña una pistola Walther 9 mm. Una larga cicatriz le recorre el brazo izquierdo y otra resalta en su cuello. Parece recortado de una película de gánsteres. Los suboficiales tienen la misión de matar a Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica. Es martes 9 de agosto de 1994. Faltan pocos minutos para las 09:00. El sol ha levantado vuelo desde los cerros orientales. Bogotá amanece con una temperatura de 11 ºC, dice el locutor de la radio. Es una mañana radiante. Un esplendido día que los asesinos mancharán con sangre.

A pocas cuadras de donde se va a consumar el asesinato está el apartamento de la familia Cepeda Castro. Una de las 810 modestas viviendas que construyó el Instituto de Crédito Territorial -liquidado en 1991 por el Gobierno neoliberal de César Gaviria- a comienzo de los setenta. Banderas, como fue bautizada la supermanzana, nació como un barrio de clase obrera. Allí recaló la pareja formada por Manuel Cepeda Vargas y Yira Castro Chadid con sus dos pequeños: Iván y María. Manuel, un versátil dirigente que a mediados de los sesenta fue comisionado por el Partido Comunista Colombiano para reunirse con Ernesto “Che” Guevara en La Habana, Cuba. Tenía la difícil tarea de oponerse a la llamada “teoría del foquismo» que el revolucionario argentino defendía junto al renegado Regis Debray. Yira, nacida en Sincelejo, era entonces una desparpajada y carismática lideresa integrada al Comité Central del Partido Comunista. A la pareja se le veía muy junta y sonriente por los alrededores del barrio Santafé, donde se encontraba la sede de los comunistas o caminando hasta la calle 19 para tomar la buseta que los llevaba hasta su apartamento en Kennedy. Él lucía una ruana blanca y ella un abrigo negro.

El campero Montero Mitsubishi avanza con lentitud por la avenida Las Américas. En el asiento delantero va el senador Manuel Cepeda leyendo el periódico El Tiempo. Eduardo Ferro Paloma conduce. El asiento trasero esta ocupado por Luis Alfonso Morales Aguirre, armado con un revólver Llama calibre 38. El vehículo carece de blindaje. Un blanco fácil para dos consumados pistoleros que, desde las cloacas del Estado, ejecutan trabajos sucios. Son dos militares con trayectoria en inteligencia que, a esa misma hora, según la coartada que han preparado, deberían estar en la Escuela de Artillería realizando un curso de formación. El conductor acerca el Renault blanco hasta ponerlo en paralelo con el campero que lleva a Manuel Cepeda. Los asesinos se tensan. Comprueban que las pistolas tengan tiro en la recámara. El blanco está a tiro de quemarropa.

Iván Cepeda Vargas durante su activismo estudiantil. Archivo familiar.

Iván mostró talento desde pequeño y tenía una capacidad de aprender las cosas bien y rápido, cuenta una mujer cercana a la familia Cepeda Vargas. La niñez de Iván fue trashumante como era la de sus padres, dos personas entregadas a la causa de los comunistas. “La causa” era un bien supremo, por encima de la vida misma y las circunstancias familiares. Muchos hogares comunistas tenían problemas cuando los niños se volvían adolescentes. A consecuencia de su militancia, Manuel Cepeda estuvo en la cárcel y el Partido decidió proteger su vida enviándolo a Cuba junto con su esposa Yira, que ya pintaba como una potente lideresa en la capital de Colombia. Para entonces el comunismo era una gran familia internacional que influía en medio planeta, con organizaciones obreras y estudiantiles continentales y publicaciones que leían por igual ministros alemanes, guerrilleras del Vietcong, directores de cine, prisioneros sudafricanos, actrices, premios Nobel o activistas estudiantiles de Colombia. A los Cepeda Castro les asignaron tareas internacionalistas en Checoslovaquia. Los niños iban con ellos, en un solo pack. Fue en Praga donde las habilidades de Iván explotaron: ajedrez, natación y jockey. El idilio comunista se vio afectado cuando los tanques soviéticos, los mismos que habían llegado hasta la cueva del nazismo en Berlín para asestarle la estocada final, ingresaron a Checoslovaquia para sofocar la llamada Primavera de Praga, una rebelión comunista que se alzaba contra el modelo autoritario piloteado desde Moscú. Corría el mítico año 68. El año de la rebeldía juvenil. El niño Iván y su hermanita María veían desde los cristales de casa cómo los rebeldes checos alteraban con pintura el nombre de las calles de Praga para confundir a los soldados del Ejército Rojo.

Iván Cepeda con su padre Manuel. Archivo familiar

El pasado 26 de enero, el Covid-19 se llevó la vida de Luis Alfonso Morales Aguirre, el hombre que iba en la parte trasera del auto, armado con un revólver calibre 38. Luis Alfonso nació en el seno de una familia comunista de Purificación, Tolima. Tenía todas las papeletas para hacerse comunista, como efectivamente ocurrió. Quienes lo conocieron lo describen como un chico leal y valiente, atributos que exhibió el 9 de agosto de 1994 cuando en segundos se convirtió en un hombre de acción. Son esos momentos en los que la retórica estorba y sólo es posible sortearlos con nervios de acero y el azar. Los asesinos atacaron sin piedad. Realizaron varios disparos, pero sólo uno alcanzó la humanidad de Manuel Cepeda. El proyectil 9 mm. entró por la región posterior derecha de la cabeza del senador y salió del otro lado, dejando un orificio de un centímetro de diámetro. Fue una muerte instantánea por laceración cerebral. Luis Alfonso saltó del campero con el arma empuñada y disparó contra los ocupantes del Renault blanco. Descargó los seis proyectiles que guardaba el cilindro de su revólver. Uno de los militares resultó herido y un kilómetro más allá abandonaron el auto. Fue tal su desconcierto que en la huida olvidaron en el Renault una pistola Walther P-38, modelo creado durante la Alemania nazi. Los pistoleros desparecieron como por arte de magia, pero dejaron rastro. El rastro que siguió Iván Cepeda, años después, hasta dar con los homicidas de su padre.

En el apartamento de Banderas Iván alistaba sus cosas para ir hasta la Universidad Javeriana donde tenía una cita con el decano de la facultad de Filosofía. Impartía clases en el claustro de los jesuitas. En 1981 había obtenido una beca para estudiar en la Universidad Kliment Ohriski de Sofía, Bulgaria. Allí se graduó en Filosofía con excelentes calificaciones y complementó su formación con un diplomado en artes. En Bulgaria, país del Telón de Acero, se discute sobre la Perestroika y el Glásnost propuesto por Mijael Gorbachov en el XXVI Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Iván no es ajeno a esa polémica y cuando vuelve a Colombia toma distancia de la ortodoxia comunista. En casa debate con su padre y busca otras alternativas políticas. En noviembre de 1989 cae el Muro de Berlín y el buque socialista hace aguas hasta hundirse en las profundas aguas del escepticismo. Iván encuentra en Lacan, Walter Benjamin, Hannah Arendt, Estanislao Zuleta y la filosofía en general, un refugio existencial.

Yira Castro y Manuel Cepeda. Álbum familiar.

Iván llegaba tarde a la cita con el decano. Su padre se había ofrecido a llevarlo en el campero hasta el centro de la ciudad, pero rechazó la oferta porque aún tenía pequeñas cosas que hacer en casa. Cuando Iván cerró con llave la puerta del apartamento para dirigirse a la calle, su padre ya era hombre muerto. Tomó el bus y se sentó de manera maquinal. A la altura de la Avenida Las Américas con la carrera 74 el bus se detuvo. Iván observó el campero en que iba su padre, detenido, como si hubiera chocado. Bajó del bus, dirigió la mirada hacia los escoltas y leyó en sus rostros la tragedia. Fue hasta la parte delantera del vehículo y vio a su padre fulminado por un disparo. Fue devastador, escribiría años después en una revista colombiana. Un episodio traumático que cambiaría radicalmente su destino.

Manuel Cepeda Vargas nunca quiso irse del sur de Bogotá. Consideraba que un dirigente revolucionario debía vivir con austeridad y compartir las vicisitudes de la clase trabajadora. Las dietas que ganaba como senador de la República las cobraba el tesorero del Partido y este le pasaba un salario para vivir. Vivió con Yira y sus hijos en un espacio compuesto por una sala, tres habitaciones, una cocina pequeña y un patio estrecho para tender la ropa. Por principio renunciaron a tener servicio doméstico en casa, de modo que los oficios los repartían entre los cuatro.

Luego de enterrar a su padre Iván, volvió a casa, al apartamento de Banderas. En las paredes colgaban los poemas y las acuarelas hechas por su padre. Los soles hechos con los plomos que Manuel traía de la imprenta donde se imprimía el semanario Voz Proletaria. Fundía el plomo y luego lo vaciaba en moldes de jabón hechos con sus manos. Las estanterías colmadas de libros. Los viejos baúles que guardaban mundos. Abrir un baúl era tanto como volver a un mundo fraterno y solidario que ya no existía. Iván recordaba aquel mítico viaje en tren que hizo de niño con su madre y su hermana María, desde Praga hasta el puerto de Génova, donde tomaron un barco. Una embarcación de carga y pasajeros que navegó por el Mediterráneo hasta cruzar el Estrecho de Gibraltar, cubrió el Atlántico durante varios días hasta que atracó en Cartagena de Indias. Mientras Yira vomitaba a causa del bamboleo de la embarcación los niños correteaban sobre la cubierta. Manuel quedó en Praga cumpliendo tareas del movimiento comunista internacional. Tuvieron que pasar muchos años para que la familia volviera a reunirse en el apartamento de Banderas. Fue entonces cuando Yira Castro salió electa al Concejo de Bogotá por una lista de la izquierda. La voz de Yira, la madre caribeña, se apagó muy pronto. El 9 de julio de 1981 moriría en cama, luego de una larga enfermedad. En una de las estanterías del apartamento se conservaba un ejemplar de Yira Castro: mi bandera es la alegría, el opúsculo que Manuel escribió en homenaje a su esposa y camarada. La mujer que amó.

Imagen del archivo de Yezid Arteta Dávila

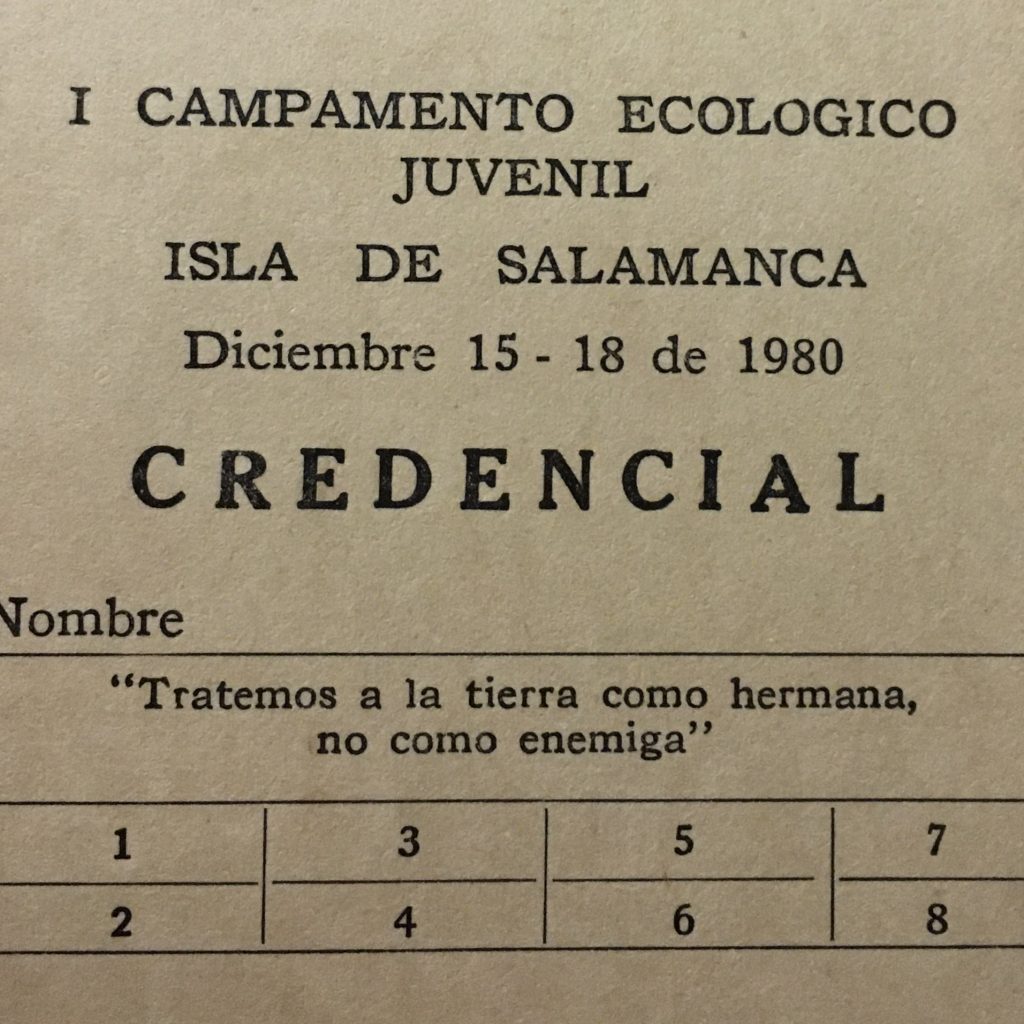

A mediados de diciembre de 1980 cientos de jóvenes procedentes de toda Colombia nos concentramos en el Parque Natural Isla de Salamanca. Un drástico sol martillaba sin piedad a los jóvenes nativos de las zonas andinas del país que estiraban las piernas en la plaza de Ciénaga, la misma en la que murieron ametrallados los huelguistas de 1928. La mayoría de jóvenes habían tomado el tren en la estación de la Sabana de Bogotá. Entre ellos estaba Iván Cepeda, uno de los lideres de la Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria (UNES). Bajo el lema “Tratemos a la tierra como hermana, no como enemiga” levantamos un campamento en las cercanías de Pueblo Viejo con carpas que nos había prestado el ejército. El Primer Campamento Ecológico Juvenil, que sesionó del 15 al 18 de diciembre, fue la primera proclama de los estudiantes colombianos por la defensa del medio ambiente. La carretera que unía entonces a Barranquilla con Santa Marta fue hecha a la diabla, de modo que las aguas de la ciénaga se estancaron y salinizaron. Los manglares se vieron afectados, lo mismo que los pescadores artesanales. El entusiasmo de aquellos jóvenes, dueños de una oratoria formidable y arraigadas convicciones, fue apagado por la metralla. El exilio, el monte o la suerte permitió que algunos y algunas sobrevivieran. Fue el caso de Iván Cepeda quien esquivó la muerte por la vía del exilio y la suerte. Mi vía, en cambio, fue el monte y la suerte.

El crimen de Manuel Cepeda no fue una mera ocurrencia de dos sargentos díscolos. Fue una operación calculada entre altos mandos, jefes paramilitares y funcionarios corruptos. Medellín, Neiva y Bogotá conformaron el triángulo en el que se urdió la trama para matar al senador de la Unión Patriótica. El Renault blanco abandonado por los asesinos fue hurtado cerca a Medellín. Los sargentos homicidas hicieron parte de una red de inteligencia en Neiva. El crimen se ejecutó en Bogotá. Los sargentos activos Justo Gil Zúñiga Labrador y Hernando Medina Camacho, los perpetradores del crimen, no estaban solos en la conspiración. Había más gente. Gente que cubrió la huida. Gente que alteró pruebas balísticas y documentales. Gente comprometida que desapareció de la faz de la tierra y de los que no hubo más noticias. Gente como el protagonista de GDBD (Gente Despertando Bajo Dictadura), la canción hablada de Rubén Blades. Gente que antes de salir de casa besa a su pareja y su hija para luego matar a un opositor.

El crimen del senador Manuel Cepeda Vargas hubiera quedado en la más absoluta impunidad si el maldito destino no le hubiera jugado una mala pasada al sargento Justo Gil Zúñiga. El examen balístico era inapelable: el proyectil que mató a Cepeda no fue disparado por la pistola Walther P-38 abandonada en el Renault blanco por los criminales. Los proyectiles disparados por esa pistola impactaron en la carrocería del Montero Mitsubishi, pero no en la humanidad del padre de Iván. El caso parecía un capitulo de la popular serie CSI (Crime Scene Investigation). ¿Dónde estaba la pistola asesina? ¿Quién era su dueño? Las posibilidades de encontrarla eran muy remotas. Caso cerrado. Hasta que ocurrió una terrible tragedia.

A mediados de 1996, dos años después del asesinato de Manuel Cepeda, ocurrió un hecho aterrador. La niña Yelitza Zúñiga, hija del sargento Justo Gil Zuñiga Labrador, jugueteaba en casa con una pistola que su padre había descuidado. El maldito destino hizo que la niña accionara el disparador. Yelitza murió al instante. Por tratarse de una muerte violenta la fiscalía tomó el arma para cotejarla con otras investigaciones. La prueba balística demostró que la pistola Walther PKK, del mismo modelo que usaba James Bond, fue la misma que mató al padre de Iván Cepeda.

La muerte de su padre cambió la hoja de ruta que traía Iván. Amaba y admiraba a su padre: un político radical con su causa, pero sin mancha. Iván aparcó la filosofía y optó por la justicia. Era una víctima y tomó la causa de todas las víctimas. Eso es Iván Cepeda Castro, un individuo sin tacha, como su padre, que se puso del lado de los “sedientos de justicia”, como pregonara Mateo el evangelista. «Se equivocan quienes piensan que el caso del expresidente Álvaro Uribe es un asunto personal. Mi único deseo es que en Colombia no se asesine a nadie por sus ideas», me dijo en una conversación que tuvimos frente a la Oficina de Derechos Humanos de Ginebra.

El 16 de diciembre de 1999 el Juez Tercero Penal del Circuito de Bogotá sentenció a 43 años de prisión a los sargentos del ejército Justo Gil Zúñiga Labrador y Hernando Medina Camacho por el asesinato del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas. La ejecución de las condenas se volvió un misterio. Los dos militares fueron la mano ejecutora. No eran piezas sueltas. Eran parte de un engranaje que siguió matado a opositores de izquierda. Para mala suerte de Colombia la historia no ha terminado. Los crímenes políticos continúan. Se han incrementado en los últimos años. Iván Cepeda Castro es un hombre que Colombia no puede perder.

Mis agradecimientos a las personas que me dieron sus recuerdos para retratar a Iván Cepeda Vargas. Gracias al periodista, ilustrador, artista visual y columnista de EL COMEJÉN Germán Ávila Niño por haber diseñado el póster que ilustra esta crónica.

Texto publicado originalmente en El Comején.